《雪线上的奔布拉》连载(完结篇)| 我来到孔书记的故乡山东聊城,寻找他当年的脚印

2025-01-22 10:01:00 发布 来源:大众报业·农村大众客户端

第九章 念想·有人记得,他就永远活着

岗巴是孔书记的“家”,他在拉萨和阿里也有“家”。只要“家”还在,根就在。

2 . 在村道上,我低头寻找,寻找孔书记当年的脚印,哪怕有一个是他的脚印,我都想趴下去亲一口。

我知道留给我的时间已经不多了,但有一个心愿未了,当年孔书记离开岗巴时,我答应要到他的故乡去看他,后来他去世了,我更想去看看。当时日喀则市委宣传部副部长田世新跟日喀则市委领导汇报了我的想法,得到批准。

2018年国庆前夕,田世新、李玉建陪我和我老伴尼玛去了山东,飞机降落在遥墙国际机场,我们急切地乘车直奔聊城东昌府区堂邑镇五里墩村。乘车行在乡村公路上,窗外是平展展的田野,飘来玉米、谷子、大豆的清香,我仿佛闻到青藏高原上青稞成熟时的气息,也仿佛看到孔书记手握镰刀收割青稞时, 满脸的热汗。

进得村来,遇见了73岁的孔祥印,我说我是从西藏来看望兄长的阿旺曲尼,他一把拉住我的手说,听三叔多次提起过你。他领我们去孔书记故居。他说尽管他比孔书记小一岁,但按辈分得叫孔书记三叔,他已自愿给三叔看护故居22年了。

孔书记故居的小院干净又整洁,屋内仍保留了他和妻子儿女在村里时的样貌,板凳小桌在那里放着,锅碗瓢盆在那里摆着。我忽然看见了那个红柳的菜墩,心里咯噔一下,拿起来轻轻抚摸着,这个被孔书记当作艺术品的菜墩在岗巴陪了他3年。睹物思人,眼里不由涌出了泪水。

在村道上,我低头寻找,寻找孔书记当年的脚印,哪怕有一个是他的脚印,我都想趴下去亲一口。

在院中的老树下,孔祥印说起了他的三叔孔繁森。

五里墩是个600人的小村庄,全村都孔姓,是孔子的后裔。三叔的父亲叫孔庆会,是个老实巴交的农民,勤劳朴实,种了一辈子地。三叔有两个哥哥,他排行老三,爹娘和村里人都习惯叫他“小三儿”。

年少时的三叔是在困苦和饥饿中长大的,刚上学的那年春天,家里的粮食不够吃了,母亲总是想尽办法给三叔带上一块干粮,或是带上一个野菜团子去上学。每次吃饭时母亲都是自己少吃些也要给三叔留下一点儿干粮。三叔曾说,他长大了一定要让他娘吃上馒头、吃上肉。

三叔从小就佩服三个人:毛泽东,孔子,还有聊城妇孺皆知的武训。武训行乞38年,攒钱万贯,置地300亩,兴办3处义学,教育了无数穷家子弟。

三叔是个有志气的人,干什么什么行。1958年,14岁的三叔考上了堂邑农村中学,第二年还没读完农中,又以优异的成绩考入聊城地区技工学校;1961年夏天,部队到学校招生,他光荣入伍,1969年转业当了工人;1975年,他被任命为中共聊城地委宣传部副部长。

20世纪70年代末,五里墩因盐碱地多、好地少,穷得出了名,村里有50多个光棍娶不上媳妇,姑娘们也纷纷外嫁。三叔急了,他和村支书商量后,在那片不长庄稼的盐碱地里建起了一座砖厂,不到一年的工夫就收入四五万元。村里有钱了,三叔又建议统一规划盖新房,村集体给补贴,谁盖房就补给谁25000块砖。不到两年时间里,村里盖起了84座新砖房,还在砖厂旁挖土的大坑里,建起了70多亩的鱼塘。后来,村里又给每家每户都通了电,打了一口机井,从此村里人喝上了自来水。乡里乡外的姑娘开始争抢着往五里墩村嫁, 光棍们全都娶上了媳妇。

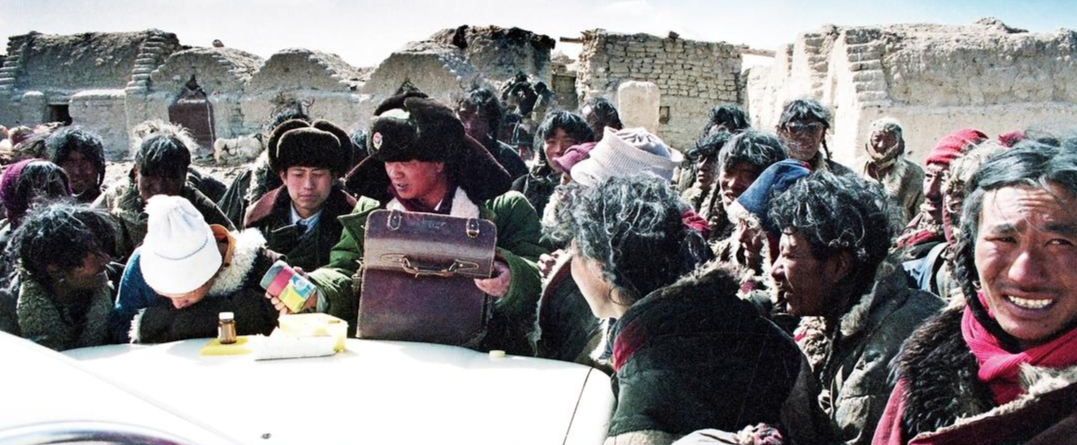

孔繁森每次下乡前都用自己的工资购买药品,装满小药箱。无论他走到哪里都随身携带小药箱,在工作之余为前来看病的农牧民听诊、把脉、发药、针灸。

三叔是一个“孝子”,每次回家总是为老母亲洗脚、剪指甲、梳头发,晚上和母亲拉家常到半夜,直到母亲说困了,他才去睡觉。他不仅对自己的母亲孝敬,还特别照顾村里的孤寡老人,村里一位无儿无女的孤寡老人常年有病,需要用红糖当药引子,他经常用自己的糖票为老人买红糖,回家探亲时也到老人家里探望,一直坚持了20多年,直到老人去世。不管他当兵、当工人,还是当干部,村里人有什么事都爱去找他,交不起学费的,看病的都找他帮忙。那年村里有个人给孩子办喜事没钱,他二话没说把家里卖棉花的钱全给了人家……三叔骨子里就是个百里挑一的大善人。

第二天上午,在聊城市区一条小巷的尽头,我去拜见老嫂子王庆芝。我见过她的照片,当年那满头黑发的贤淑容颜已变成眼前白发苍苍的慈祥面孔。她端详着我说:“你就是当年繁森天天挂在嘴上的阿旺?”

我点着头,把一条哈达给老嫂子戴上。

老嫂子的泪水夺眶而出:“我知道藏族的哈达是祝福的意思,可这哈达也拴在了繁森心上,拴得那么紧、那么结实,一直拴了八九年哪!”

阳光照进屋来,她直直地望着窗外,我想孔书记离开家的时候,她也会千百次地这样张望吧。

她说,繁森第一次要求进藏时,她和孩子、公婆都在五里墩村,那年婆婆78岁,公公74岁,孔静7岁,孔杰6岁,孔玲才3岁。繁森走后,家中的担子都压在了她的身上。她除了在生产队正常出工外,还种着6口人的1亩半自留地,翻地、上粪、刨地瓜、拔棉花柴,白天干不完就晚上干,3个孩子提着灯笼哭哭啼啼跟着她满坡里转。她还喂了2头猪和3只羊,养大出栏后卖钱供孩子们上学。

她最高兴的事是收到孔书记的来信。她拿出一封珍藏了多年的信,那是1981年2月的一天,孔书记还没有休完假,就收到一封加急电报,匆匆踏上了返回西藏岗巴县的路程。回到岗巴县的两个月后,他给王庆芝写了一封信。

这是一封饱含深情的信——

庆芝:你好!

你写给我的信和寄来的毛衣都收到了,以后不织了,得花多少时间,买一件也就十几块钱。

又一次走进岗巴县的农牧区,又一次感慨万千,这里的农牧民生活依旧很艰难,苦难尽在眼前。这里真的太需要党的干部了。

假期没有到,我就走了,对不起你,你想怎么责备我就怎么责备我吧。作为一个男人,我想说的是,纵使儿女情长,但终究比不上那些更高层次的召唤,那就是党的召唤。

庆芝,你知道这么一句话吧?两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

我所在的岗巴县,推窗就能看到远处的雪山,但却不是诗里面赞美的那个雪山,雪山下是非常贫穷的农牧区。岗巴很苦,但我们会以苦为乐。我们共产党人是要有点儿革命的乐观主义精神,记得毛主席曾经说过,我们的同志在困难的时候,要看到成绩,要看到光明,要提高我们的勇气。你说对吗?

哪个家庭没有困难,哪个人在生活中没有片刻的沮丧。但是天空的阴云不会长久地笼罩在上空,它终究有散去的一天。

孩子们渐渐长大了,家庭教育是不可忽视的一个环节。在家里,我们要给孩子们做好表率,让他们懂得待人接物的礼貌,从小养成孝亲敬老的习惯,感念父母的养育之恩、感念长辈的关爱之情,养成孝顺父母、尊敬师长、孝老助老的良好品质。

我不在你身边,不能为你遮风挡雨,但我会为你、为双亲、为儿女们祝福。援藏,注定了我欠老人的,欠你的,欠孩子们的。

红枣收到了,给县食堂留了一些,一部分让昌龙的老百姓尝尝鲜,一部分给了驻守岗巴的二营指战员们,他们都说我们聊城的大枣很甜。真的。

孔繁森

1981年4月20日

读着信,我鼻子发酸,对她说,你寄去的干菜,孔书记分送给了西藏的农牧民和查果拉哨所的战士们,你织的毛衣、做的鞋,他都给了昌龙贫困的老人和孩子了。

她说,没啥,这是用到了该用的地方。你知道当时最怕的是什么?是邮费,一包东西寄到西藏要七八块钱,有时晒好了干菜因没有邮寄的钱就得等着,一年下来,光邮费就要花一只羊的钱。

1981年夏天,繁森援藏期满返回内地,我们一家人看着他那又黑又瘦的样子,禁不住责问他。他却笑笑说:“我这个样子很好啊,黑是健康,瘦是骨头硬嘛。”他隔这么长时间回家,孩子们以为他肯定会带些好吃的东西回来,不料从他的行李里只翻出了他的铺盖、几件衣服、一摞笔记本和一个菜墩。

1988年,繁森对她说,组织上又安排他进藏了。她哭了,她除了哭还能说什么呢?她知道他既重孝道又重责任,可自古忠孝不能两全,她再一次擦干了眼泪,为他收拾行李。繁森第二次进藏后,无论来信还是电话,千篇一律地还是那句话:“庆芝,我这儿一切都好,别挂念,替我照顾好老人,教育好孩子。”他自己在那里受的苦呀累呀,从来没有讲过。本指望他第二次进藏期满能够回到我和孩子的身边,可是繁森又选择了比岗巴条件更为艰苦、恶劣的阿里。

1994年6月,93岁的婆婆重病告急,繁森才急匆匆赶回老家。婆婆病情好转后,大女儿孔静提出,趁爸爸在家举行婚礼,可是繁森接到一个电话,又匆忙回阿里了。孔静结婚那天哭着对妈妈说,这哪是一个当爸爸的做的事。

1994年11月29日,是繁森在新疆出事的那一天,半夜里婆婆的喊声把大哥(孔繁森的哥哥孔繁利)大嫂惊醒,他们来到婆婆床前,婆婆说,你们快开灯啊,小三回来了。大哥拉开电灯,婆婆又喊,小三你怎么往家后(指家里的祖坟)走哇,快回来,快回来呀,娘给你擀面条做炝锅面去……可能母子之间有一种心灵的感应吧。

1994年12月1日,省里的领导来到了孔书记家里,告诉王庆芝孔书记殉职的事实。她愣了,呆了,昏迷了,醒来后第一句话是:“你再干啊,再干啊,叫你逞能!有本事你别回来!”

老嫂子王庆芝说着她的丈夫,那么动情,那么入神,仿佛周边的一切都不存在了。

她说那么多年过去了,她一直觉得他没有走,他就在她的身边,从村里到城里,从书里到歌里,都有他的影子。他在聊城又安了个家,安到了孔繁森纪念馆。

纪念馆就坐落在东昌湖畔,那里碧波荡漾、风光秀丽。我带着无比崇敬的心情,重温孔书记一生的历史,就像岗巴的雪山、岗巴的草原,多么熟悉和遥远。纪念馆就像是一面橱窗,太多的岁月迎面撞击着人们的心房。

我来到纪念馆的展厅里,看到一幅雕塑,孔书记躺在担架上,几个藏族汉子抬着他往医院奔。抬担架的人里有一个是我,不过当时抬的不是担架,是亚欧村乡亲们家里的门板,我们8个人轮番抬着门板,大雪夜里走了60里路,把他抬到了岗巴县医院。

我看到了孔书记用过的药箱、听诊器,脑子里又浮现出风雪中他给农牧民诊病治病的情景,他看着病人呻吟,急得满脸汗水,他看到病人转轻见好,脸上的笑容又那么明亮和愉快。

让我震撼的还有孔书记的36本笔记本,近百万字,是他在雪域高原上的心血凝结,他在酥油灯下,在农牧民家,在马背上,写呀画呀。

正值国庆,那么多的人来到纪念馆。孔书记,他们是来看你的,他们是怀着对你崇敬之心、感念之情、传承之志来的,不然,留言簿上不会写下那么多的肺腑之言:“我来到了这里,阅读了解您的不朽事迹,内心十分敬佩,热泪盈眶。‘一个人爱的最高境界是爱别人,一个共产党员的最高境界是爱人民‘,您做到了!”“看到爷爷这么了不起的一生,爷爷的精神永远激励我们好好学习,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,朝着自己的目标奋勇前进。”“我是一名来自广西的女孩,现在是一名预备党员。今天听讲解员讲述了您的伟大事迹,很敬佩您,您是我心中的榜样,我向您学习,将来也成为一名全心全意为人民服务的好党员。”……

纪念馆让我向观众们讲我们的故事,我的思绪又回到了当年的岗巴,我讲孔书记“缺氧不缺精神,艰苦不怕吃苦,海拔高境界更高”的精神,说着说着我泪流满面,听的人也个个泪眼蒙 ……孔书记,你墓碑上的碑铭是你一生真实的写照:“一尘不染两袖清风,视名利安危淡似狮泉河水,二离桑梓独恋雪域,置民族事业重如冈底斯山。”

是的,岗巴是孔书记的“家”,他在拉萨和阿里也有“家”。

只要“家”还在,根就在。

我永远记得孔书记说的“两个听不得”(听不得别人说山东不好,说西藏不好)、两个见不得(见不得别人有难处,见不得别人流眼泪)。孔书记他活着,活在岗巴,活在西藏人民的心里,活在好心人的心里。

他永远是我们的楷模。

(全书完)

点击查看《雪线上的奔布拉》全部连载