提香·春分|梁文博:在平淡的灰调里不平淡地活

2024-03-20 10:09:00 发布 来源:大众报业·农村大众客户端

水墨节气廿四卷(肆)

栏目题字 梁文博

编者按:“雨霁风光,春分天气,千花百卉争明媚。”天气暖了些许日子,已到春分。这是个讲求平衡的节气——从时间来说,它平分了春天;从空间来看,太阳在这一天平分了地球南北。人们带着暖洋洋的心情看向满地生灵,感叹造物的神奇。对于画家来说,这般光景,怎能不画一画呢?

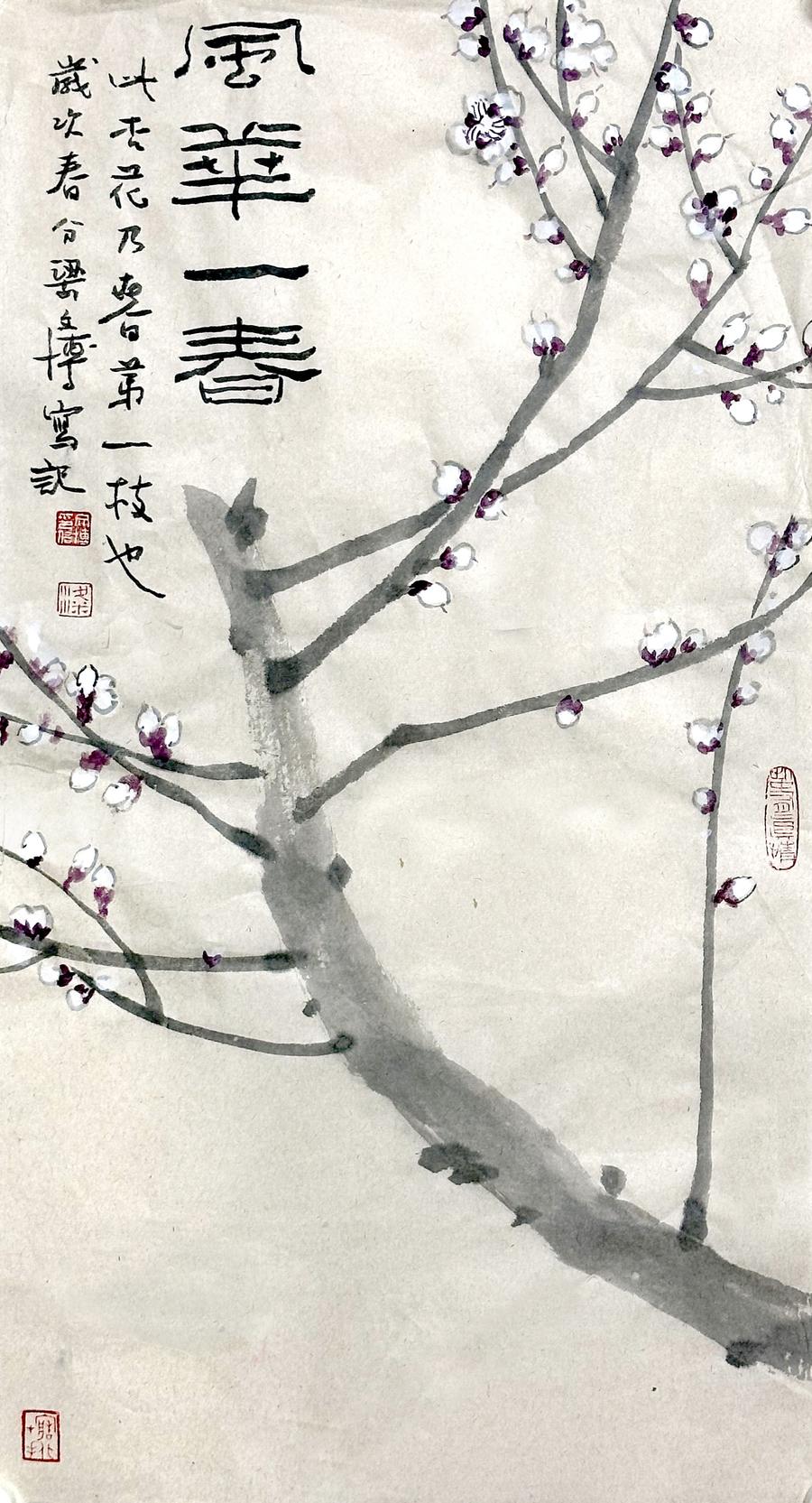

《风华一春》 梁文博

还在问梅消息的时候,杏花要开了。

二月二龙抬头这天,太阳就要岀山了,蛰伏了一冬天的梁文博出了门,开始落实他每天早上的散步。他沿湖边的小路走着,各种生命从沉睡中醒来,他看到什么都惊奇,就是一只小虫子,结构也那么精巧科学。路边的小猫猛然回头,那惊讶而明亮的眼神让人怜爱。回到家,院子里有棵野草,今天长个小芽,明天又见高了,人与草,俱生欢喜。

世界很大,我想去画画。岁月叠增烟尘散,越到后来,梁文博的这种想法越单纯明确。

和梁文博同时代的画家,大多与他一样绘画功底深厚,学院出身加上多年用功,技法都不在话下。只是大家的艺术语言如百花齐放,使这世界美不胜收。

绘画是一件千手千眼各有分别的事情,比如对一枝杏花的表达。

1890年的春天,梵高画过一幅杏花,那是为迎接小侄子的出生。一直深爱和支持他的弟弟提奥后来给孩子取名文森特·梵高。

梵高《盛开的杏花》是为小侄子降生而作。

后印象派其实是注重写生的,那幅《盛开的杏花》在写生的基础上以低饱和蓝调与白色相搭配,有一种隐藏的快乐与期待。它如此宁静,以至于看起来很不梵高。又或许,这才是梵高清醒时真正的理想国,是他内心最柔软的一部分。

《盛开的杏花》让人想起梁文博的《白衣少女》。背景是大片的紫藤,它们密集成一个淡紫的整体,衬出少女的白衣,莹莹如润玉,散发纯洁的光。

《地暖花长发》 梁文博

画了几十年画的梁文博也注重写生,也画杏花,只是更愿意删繁就简,一枝即可知春。如今的他,人与画更加自由松弛,想表现的东西更广、更多元,早已不局限于人物画题材。在他看来,任何生命都是美的,都是有情思的,都值得描绘。其中包括各种寻常物。

画家可以追求杜甫所说“语不惊人死不休”的境界,也可以选择去画“遍地都是”的东西,比如鸡鸭鹅羊、紫藤杏花。后者要么出于局限,要么出于返璞归真的艺术选择和对自然、对人间矢志不渝的热爱。当然还有自信。金庸笔下,黄蓉自信可以用“遍地都是”的寻常食材留住美食家洪七公,她做到了。尤其那道 “二十四桥明月夜”更是非同小可——填充的火腿弃去不食,表面看只有带孔的豆腐,但久制慢炖下已成极品。这背后的功夫,足以令读者往后余生都在揣测,那到底是何种滋味,尝一口或可慰平生。

梁文博现在的写意画,笔墨也常常只留三分,另外七分的功夫与念想浸于纸背、漫于画外。就像那三只羊,在笼统天地间享受垅上的太阳,无山无草,太阳很小。画家只强调羊,同时代入它们当下的感受,也放大了自己对于羊温婉宁静特质的欣赏;母鸡带领小鸡体现的是乡情,小鸡翅尖上新羽醒目,是成长的力量,清脆如竹子拔节;燕子的翅膀则简化成线,如几支响箭宣告春消息。

《垅上的太阳》 梁文博

《乡情》 梁文博

这些寻常动物,梁文博画了又画,越来越整体,越来越简单。他希望简单到如鲁迅的行文一般,“一株是枣树,还有一株也是枣树。”

中国画不好解读的原因之一是太主观,有时又太“简单”,好比试图用一个字写完全篇。有多少人能看懂倪瓒的“一河两岸”、体悟八大的“涉事涉尘”?这很难,也是中国画魅力所在。每个人在欣赏作品时都可能出现“六经注我”的状况,即以自己角度来解释所见。这未尝不可。如此,与其说绘画作品可以成为一种指引,不如说是一种启发。主观上,画家自然希望观众可以喜欢他所喜欢的、理解他所希望被理解的,但更理想的状态是,通过画面的提醒,人们可以找到自己真正喜欢的、需要的东西,在画家的艺术气场里吃饱喝足再走出来,形成并经营自己的气场。

倪瓒的“一河两岸”+空亭。

努力地在艺术上追求不同,多半是过多地考虑了受众,试图取宠。但若想借画面传递、弘扬和分享,也不可避免地需要与受众换位。很多普通人在艺术品面前会感到局促,他们甚至能感受到作品带有嘲讽意味的“敌意”,因无法沟通而产生距离感和低落情绪。这其实是个普遍现象。有的画家会将这个鸿沟填充,他们不故弄玄虚,而是亲切如十里春风,温和地将人领入更适意的单纯美好的世界。

有时梁文博领我们进入的,是紫藤的世界。这是他喜欢了几十年的植物。紫藤颜色淡雅,且枝干藤蔓具有典型的线性结构,群花可成面,藤下的人或动物可作点,点线面关系明确,同时放松又透气。

它也代表了最典型的春色。

《藤花风里》 梁文博

紫藤缠绕让人想到书法入画。作为画家中的优秀书法家,梁文博认为其实人人都懂书法,尤其结体的问题对每个普通人来说都早已解决了,剩下的就是格调。并且在他看来,所有的写意中国画都是书法入画,只是能力不同,体现出的品质也不同。

格调确实有高低,这不是练出来的,但不学不练也出不来。其中笔力是一方面,更重要的是情怀,是修养,是随心所欲不逾矩,最终还是为画面整体服务。而在整体感的把握上,少说废话是关键,对于梁文博来说,表达过多属于“浪费年华”。他喜欢刘震云谈写作时说的一句话,大意是堆砌太多是没有文化的表现。

《乡恋》中依然是寻常的玉米和小鸡。

而文化和文明又是两个概念。艺术的产生和发展,主要的驱动力并非在于知识层面的文化,而是更高精神领域的文明,是格局、认知和了悟,是关怀、喜悦和悲悯。作为一个生命的载体,梁文博观察其他生物的时候常常充满敬畏,他被激发,试图去提炼、概括和表现那些美好。其中有兴趣所在,也有文明传承的自觉。

身为中国画家,梁文博骨子里同时有现代艺术的深根,宣纸上经常呈现西式的高级感。首先,他喜欢抛弃普通的体感塑造而使用色块,工笔写意、色彩水墨皆有类似的设计感,让人想起塞尚的《圣维克多山》。那幅画以色块营造树丛、远山与天空,当时被认为是激进的做法。这种以几何笔触、平涂色团来归纳和表现的方法带给后世无限启发。

另一方面,梁文博出于审美甚至是本能而舍弃了过强的对比。更确切地说,他拒绝那些过于迫切的表达。正如这世界和人心一样,它们都不是非黑即白的,中间大部分的灰色地带才是更真实的存在,弹性、包容甚或是爱,都在其中。因此梁文博用墨至多八分,剩下的都是各种层次的养眼的灰。

在那些优雅的中性色中,意大利画家莫兰迪与我们建立了链接。这不奇怪,正如他的好友法国艺术家巴尔蒂斯所说:“莫兰迪无疑是最接近中国绘画的欧洲画家了,他把笔墨俭省到极点。他的绘画别有境界,在观念上同中国艺术一致。他不满足表现看到的世界,而是借题发挥,抒发自己的感情。”——有点气韵生动的意思了。除了画面之简,莫兰迪的影响还在于,无论在绘画界还是时尚圈,人们都津津乐道于以各种灰调为特点的莫兰迪色。

莫兰迪画中有一种高级的灰。

很多如梁文博一样的画家,冥冥中与莫兰迪多有神交。这不是模仿,最根本的缘由是,艺术的规律原本就是恒定的,无关空间与时间。

春分时节,那枝杏花灰灰地、素淡地斜身立在纸上,枝干“呆头呆脑”,花苞多于花朵,处子般的单纯样式。这不耽误它所代表的一春风华,“此杏花乃春第一枝也。”梁文博题道。春赏百花秋望月,夏有凉风冬观雪。每个季节都好,在各种明媚中,有一种成熟包容的灰调子填补着我们的空缺部分,就像风与流水、茶和音乐。画家把这些感知、这些味道和音符画了出来,陪我们在平淡的灰调中不平淡地活,养眼也养心。

梁文博,1956年生于山东省烟台市,1983年毕业于山东艺术学院美术系,并留校任教。中国美术家协会会员,山东省美术家协会中国画人物画艺委会主任,山东省政协书画院副院长,山东省政协九、十、十一届常委,山东艺术学院教授、硕士研究生导师,山东艺术学院学部委员、美术学院副院长,中国国家画院研究员,山东画院艺委会副主任。作品曾入选第六、七、八、九、十、十一、十二、十三届全国美展,并多次获奖,并有作品被中国美术馆收藏。1997年获《中国画坛百位杰出画家》称号,其作品入选文化部、中国美协主办的“百年中国画大展”“中华世纪之光中国画提名展”和“深圳国际水墨双年”等。出版有《当代中国精品集——梁文博》《百杰画家梁文博作品精选》等多种画册。

大众报业·农村大众记者 李可可