凡人微光|骑摩托和时间赛跑,农民“文史发烧友”写书献家乡

2022-09-07 09:17:58 发布 来源:大众报业·农村大众客户端

“守学,你还得再给我一本你的书。”9月1日傍晚时分,刚从工地回到出租屋,王守学就接到同住孝兴家园居民王文利的电话,“那本孙子看了喜欢,给拿走了。”

“给我要书的太多了。有的父亲要了,儿子又要;哥哥要了,兄弟们又向我要!”王守学笑道,“对自己的家乡,大家都很爱啊。”

这本书,是《孝里记忆》,是王守学写的第一本书,也是迄今为止专门写孝里历史、研究孝里文化的书,前段时间刚出版,24万字。

图|《孝里记忆》。

这本书,不仅村民们争相传阅,专业人士也评价挺高。对济南地方史研究卓有建树的文化学者李现新说,这本书“是孝里千年文化的传灯之作”“总结孝里本土文化的一个重量级的结点”。

能得到专业人士如此评价,实属不易。这本书,对初中肄业的王守学来说,是他不遗余力、孜孜以求致力于地方文化收集、整理、创作的多年心血。老家低矮潮湿的斗室、工地嘈杂喧嚣的工房,都是他的“书房”。

王守学今年53岁,搬迁前家在济南市长清区孝里街道大街村,距离齐长城的起点广里村也就二里地。当地人称齐长城起点为“岭子头”。王守学记得,小时候,跟着爷爷走亲访友经过岭子头,爷爷都会说,“北修长城挡大兵,南修长城挡大水。咱这里以前是古平阴县城,是齐长城的起点。”爷爷这句话,埋下他对家乡、对历史热爱的种子。

图|王守学在齐长城起点讲述珠珠山的来历。 (资料图)

“怎么知道这里就是齐长城的起点?”“怎么知道咱这里就是古平阴县城?”……一连串的问题,当时没人能给他答案。于是,他钻到报刊中寻找,《农村大众》《农民文摘》《中国少年报》《中国青年报》……他如饥似渴地看,能剪的剪,能抄的抄。

图|这样的剪报,王守学有好多本。

初中辍学后,王守学逛旧书摊,淘线装书,买新书,花掉了自己打工的大部分收入。有一年,镇上书店新进一本《辞海》,定价38.5元。“那时,我干小工,一天才6元钱。”王守学回忆,“担心别人把书买走,我借了20元钱,当天就去买了下来。”再到后来,《左传》《水经注》《隋书》《肥城县志》《平阴县志》《山东历史地图集》……只要有可能涉及孝里当地的书,王守学看到都想方设法收入囊中。

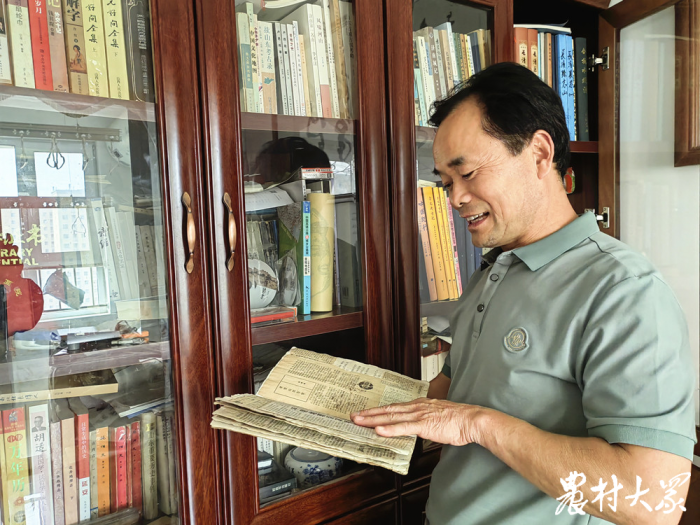

图|王守学介绍剪报,回忆起以前如饥似渴读书看报的过往。

买书,读书,成了王守学生活的日常。听老人们讲故事,成了他的爱好。有时,为弄明白一个故事,他到不同村听不同人反复讲好几遍。再到年长,王守学经常自费参加一些历史方面的交流会,为弄明白一个问题,反复请教专家。

“一个农民,不寻思赚钱,搞这些能搞出什么名堂?”时间长了,有了些闲言碎语。王守学毫不在意,“人生一世,草木一秋。别人能著书立说,咱孝里这么好,为什么我不能写下来传给后人呢?”

大约2010年,王守学注册了博客,尝试用手机写一些短小的文章。“《水经注·济水》中记载,‘济水右迤,遏为湄湖,方四十余里’,湄湖就在我们孝里。”王守学说,“所以,我给自己起的博客昵称是‘湄湖散人’。”

2011年底,王守学买了电脑,写博客更加方便。《漫话东障》《长城巨防说广里》《漫话孝堂山》……一篇篇文作在他笔下迤逦而出,考证类有根有据,传说类亦非人云亦云。在家里,他经常放下锄头就坐到电脑前;在外打工,一有空就拿起手机用“一指禅”一点一点敲,写到半夜三更,都是常事。

博客及其后来微信个人公众号《孝里记忆》的开通,让王守学认识并得到一大批研究地方文化学者的认可、指点:济南社会科学院副院长张华松,泰山学院教授周郢、济南市政协文史特邀委员陈明超……博客中的文章也得到专业人士的肯定和赞赏,《从黄崖教案谈王宗淦家世》等10多篇文章被《济南文化论丛》等专业期刊刊发。

2017年,孝里街道黄河滩区迁建项目启动,39个村庄即将搬迁,王守学加快了对村庄历史、传说故事的搜集、整理步伐。他一有空就骑着摩托车奔波在乡间,拍古碑,记故事,听传说,和时间赛跑。

图|为撰写东风渡槽故事,王守学(右二)在大桥村和烈士家属座谈,搜集史料。 (资料图)

图|为给《中国民间文学大系.济南卷》撰稿,王守学在松竹村采访退休干部王洪信,撰成《一片婆心》《石羊沟》。 (资料图)

“记录,是为了传播,传给后人。”这些年,王守学为传承、传播经常做“志愿者”。黄崖村修党史馆,王守学天天泡在村里,一干就是半个月;电视台来拍摄齐长城,他全程做向导、解说,帮着扛摄像机;济南、长清区编写历史方面的书,只要联系到他,都尽心竭力;街道邀请他参加传统文化演讲团、参与滩区迁建节目策划等、撰写各类文稿,他都积极参与、毫无怨言……

“乡村文化、地域文化是我们传统文化的根。”王守学说,“写这本书,将孝里文化传承下去,是我们这代人的责任。”

大众报业·农村大众记者 魏新美 通讯员 王晨