红色热土 齐鲁印记|当年“红色堡垒村”王家坊前有座合作社展馆

2021-07-12 15:05:45 发布 来源:大众报业·农村大众客户端

展馆外景。

夕阳余晖下修整一新的王家坊前合作社展馆,肃穆的大门和周边尖顶向上的白色马头墙,让人时刻感受到一股种坚韧不拔、向上不止的动力。展馆门厅上面中间的15个马头墙,代表着王家坊前最早创办农业合作社时第一批入社的十五户农民。两边的两组马头墙代表着王家坊前后来又创办的两个农业合作社的入户农民。

村支书王奉选介绍村里第一个党支部情况。

莒南县坊前镇王家坊前村,是个有着悠久红色历史的小村。1940年,党组织就在这里开展活动,建立了抗日民主政权,隶属峧山区,1942年,村里就建立了第一个党支部,成为抗日“红色堡垒村”。1947年后隶属桑庄区(莒南县第八区)。滨海军区司令部在这里驻扎过一个多月。这里还是滨海建国学院的主要办学点之一,罗荣桓、萧华、古牧等老一辈革命家都在这里战斗工作过。村里建国前老党员就有30多人。革命战争年代,王家坊前村民积极拥军支前,踊跃参军参战,先后有8人英勇牺牲。

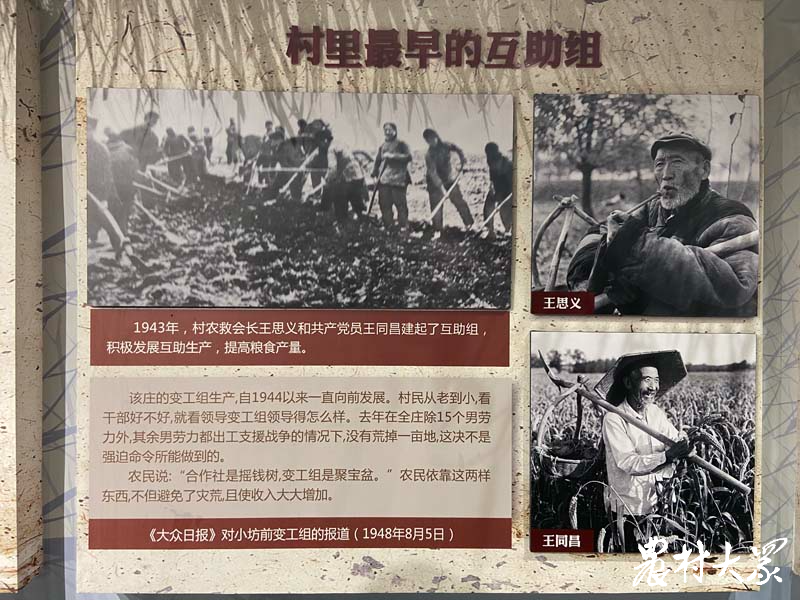

王家坊前村互助组展板。

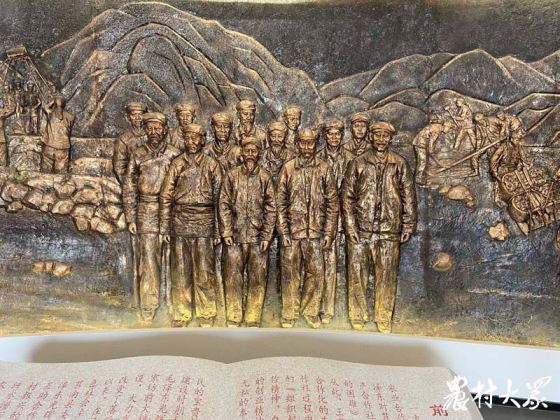

展馆内的浮雕。

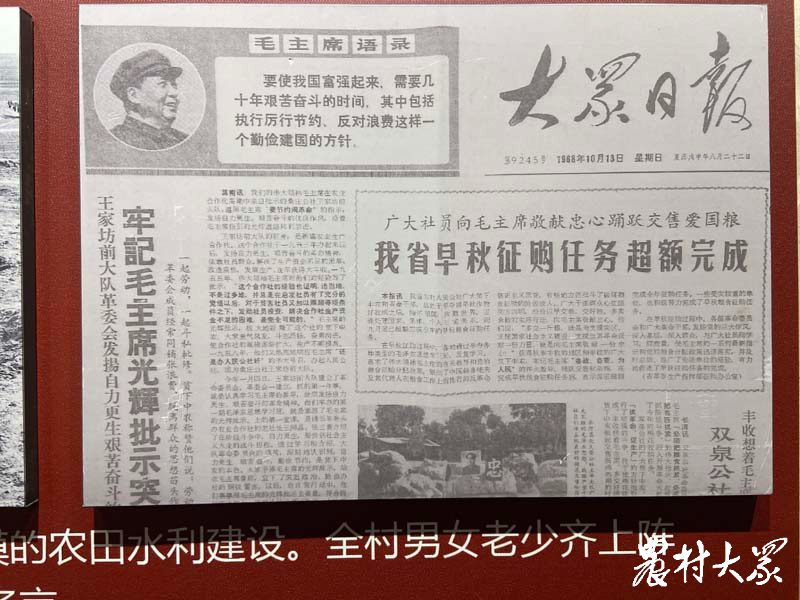

王家坊前村当年办社经验登上大众日报。

展馆首先展示的,就是红色沃土,互助传统。1943年,村里响应中共莒南县委县政府的号召成立了互助组,1948年8月5日的大众日报报道了这里的经验:该庄的变工组生产,自1944年以来一直向前发展……去年在全庄除15个男劳力外,其余男劳力都外出支援战争的情况下,没有荒掉一亩地,这决不是强迫命令能作到的。农民说:“合作社是摇钱树,变工组是聚宝盆。”农民依靠这两样东西,不但避免了灾荒,且使收入大大增加。

1953年冬,在上级党组织的领导下,王家坊前村成立了由13户贫农、2户中农组成的初级农业合作社,取名“新建社”。为了让全村整体摆脱贫困,“新建社”时刻照顾着全村贫农的生活,在党员王同昌的带领下,他们团结起来,心往一处想、劲往一处使,充分发挥了集体的优越性,1954年秋粮获得了大丰收。每户粮食产量要比单干时提高1~2倍。

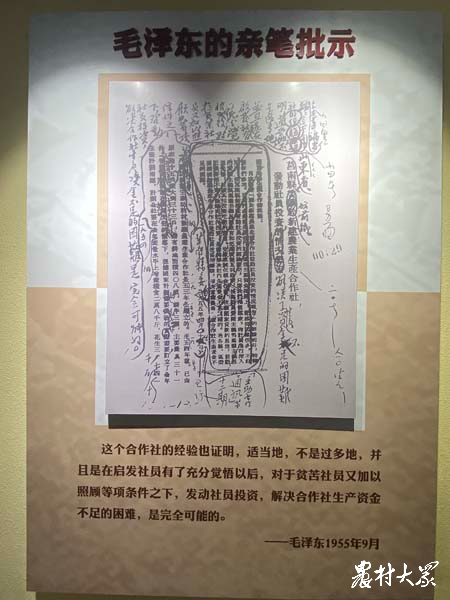

毛主席的亲笔批示。

1955年,毛泽东主席对山东省莒南县王家坊前村勤俭办社解决生产资金不足困难的做法作了光辉批示:“这个合作社的经验也证明,适当地,不是过多地,并且是在启发社员有了充分觉悟以后,对于贫苦社员又加以照顾等项条件之下,发动社员投资,解决合作社生产资金不足的困难,是完全可能的。”

毛主席的这一批示给全村村民以极大鼓舞。68年来,王家坊前村人始终将勤俭办社的精神当作传家宝,开拓进取、群策群力、一心为公发展经济的光荣传统代代相传,时至今日,王家坊前村的经济社会发展依然走在当地前列。

1968年大众日报对王家坊前村的报道。

“抱团发展”才是长远发展之道。当年的合作社入社村民多起来了,生产资金不足的问题随之而来:花生种缺1300斤,地瓜种不够用,还需要添置耕牛4头、农具49件。在发动投资过程中,社长王同昌把平时省吃俭用积攒下100元钱、复员军人史明松把50元退伍安家费投到社里,其他村民社员云集响应。10户老社员投了120元钱,新入社的18户社员投了花生种1200斤。

王家坊前群众以毛主席的批示为动力,整山治水,积极发展工副业,努力建设家园,依靠集体力量办起了第一家石刻厂,在全县率先试验南竹北移、南茶北移获得成功。

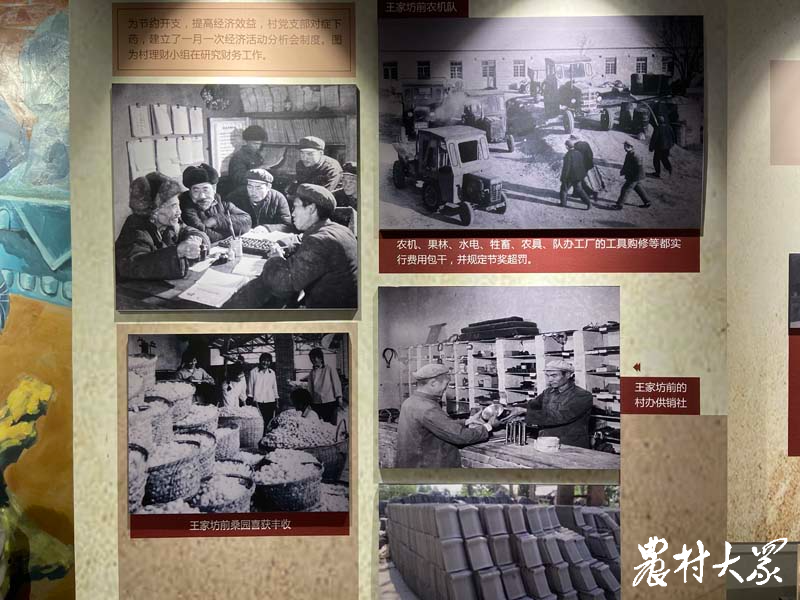

王家坊前村多种经营的图片。

改革开放以来,王家坊前人民继续发扬自力更生、勤俭节约、艰苦奋斗、合作共赢、敢为人先的光荣传统,积极发展三高农业,林、茶、桑、果全面发展,石雕、石刻产业迅速崛起。发展石雕石刻、花生米加工、板材加工、绿茶加工、肉牛养殖等各类合作组织38个,有力地推动了坊前镇的经济发展。其中石雕产业目前已经成为坊前镇的支柱产业之一。518国道两边几十家石材、石雕公司把国道两边变成了另人叹为观止的石雕世界。

大众报业·农村大众记者 唐峰 通讯员 刘艳 严凯