今日报纸头条 | 潍坊:片区建设正在重塑乡村

2025-09-17 16:13:05 发布 来源:农村大众客户端

“桑麻冠东方,一熟天下贱”,是大文豪苏轼对潍坊这块风水宝地的礼赞。桑麻特指植桑饲蚕与种麻取纤的生产组合。

这评价,确有渊源。

早在5000多年前,盐宗夙沙氏就在这里“煮海为盐”;1500多年前,潍坊人贾思勰著“中国古代农业百科全书”《齐民要术》…… 几千年来,重农和创新基因在这里生生不息。

如今,潍坊已成为享誉全国的粮袋子、菜篮子、肉案子、果盘子以及种子库和农机城,赢得了“全国农业看山东,山东农业看潍坊”的美誉。潍坊还是经国务院批准设立的全国首个以农业开放发展为特色的综合试验区。据2024年潍坊市国民经济和社会发展统计公报,全市农林牧渔业总产值达1358.7亿元,位居全省第一。

改革开放以来,山东创造了不少农村改革发展经验,贸工农一体化、农业产业化经营就出自诸城、潍坊,形成了“诸城模式”“潍坊模式”“寿光模式”。

在拓展创新“三个模式”、打造乡村振兴齐鲁样板先行区的新征程中,如何持续提升乡村产业发展水平?如何协同推进乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴?如何学习运用“千万工程”经验,解决好单个村庄力量薄弱、功能不全的问题?如何推进乡村由“一域兴”到“全域兴”?这些都成为潍坊必须要回答的新时代课题。

近年来,潍坊把乡村振兴片区建设作为推进乡村全面振兴的有效抓手,深入实施“双百双千”(“百区示范、百园提升、千企引领、千村共富”)工程,按照高起点规划、高标准建设、高效能管理,突出党建联建、资源整合、产业融合、人才聚合,培强产业带动力、塑强示范引领力,打造生产、生活、生态共同体,以村和片区为基本单元,坚持“空间体系、产业体系、治理体系、生态体系、组织体系”一体推进、梯次建设,推动片区建设扩面提质,逐步实现“一村到一片”“小片变大片”,让新时代和美乡村有颜、有值、有内涵。

党建引领

产业兴村

党的领导是“三农”工作不断发展的根本保证,为扎实推进乡村振兴、实现农业农村现代化提供了坚强的组织保障。

潍坊在乡村振兴片区建设中,注重发挥党建的凝聚力、号召力,强根基、固堡垒,以党组织联建,引领发展联片,形成具有片区特色的党建品牌。

昌乐县“火山古韵·品质八鲜”乡村振兴片区番茄王国正在进行电商直播。

处暑节气过后,秋意渐浓,在诸城市刘墉古板栗生态园内,早熟品种“处暑红”率先上市,农户剥好的鲜栗仁一斤可卖到80元。

位于诸城市昌城镇的刘墉板栗园

刘墉古板栗生态园位于诸城市昌城镇,因清代体仁阁大学士刘墉家族在此植栗而得名。据考证,该园始建于明朝末年,清代刘墉家族在此大规模植栗固土防洪,形成数千亩规模。至清代中期,刘氏家族在此营造宅邸并发展出完整的板栗种植体系。中华人民共和国成立后,种植面积曾扩展至1.8万亩。

“目前,园区总占地约1万余亩,覆盖潍东、芦河等5个村庄,核心区约3100亩,现存明清古树3500余棵,百年以上古树总数超过6000棵。其中‘祖孙树’树龄逾400年,胸径达1.8米,树冠投影面积超300平方米。”昌城镇党委宣传委员管长江介绍,得益于潍河冲积平原的沙质土壤和充沛水源,园内现保存300余个板栗品种,年产板栗达3600吨。2023年,山东诸城古板栗栽培系统入选山东省第二批农业文化遗产资源名单。

诸城市昌城镇得利斯村

从刘墉古板栗生态园往南约4公里,就是著名的得利斯村(原名西老庄村)。该村共有680户、2969人。其中,党员75名,土地总面积3718亩。该村2019年入选第二届“中国美丽乡村百佳范例”和“首批山东省乡村振兴示范村”,2020年入选“第一批国家森林乡村”和“潍坊市2A级旅游景区村庄”,2025年5月荣膺“第七届全国文明村镇”称号。

西老庄,由原西老庄一村、二村、三村合并而成。该村于1984年建立了昌城镇第一家村办企业西老庄面粉厂。1986年,经西老庄村党支部、党员大会研究,村里决定利用面粉厂下脚料发展生猪养殖,组建了屠宰厂和冷藏厂,同时成立党小组,11名党员成为日后得利斯集团创立发展的核心团队。1987年,西老庄村成立企业党支部,“党建引领 村企共建”雏形初显。1988年,西老庄冷藏厂筹集127万元,从国外引进低温肉制品加工设备,于1989年研发出我国第一款低温肉制品圆火腿,并注册“得利斯”商标,得利斯与西老庄蜚声全国。1996年12月,西老庄一村、二村、三村合并,更名为得利斯村。1999年“得利斯”商标被认定为“中国驰名商标”,2000年得利斯集团被认定为首批“农业产业化国家重点龙头企业”。

得利斯公司

多年来,得利斯村坚持“党建引领 村企融合”的发展路径,构建起“乡村赋能企业、企业反哺乡村”的长效双赢发展格局,成为党建引领有力、村企融合深入、治理效能显著、群众生活富足的模范村。2025年4月,得利斯集团-诸城市昌城镇10万吨/年肉制品深加工项目被全国工商联、全国“万企兴万村”行动领导小组评选为首批“万企兴万村”行动优秀案例。

作为破土于西老庄、扎根于得利斯村的企业,得利斯集团始终优先从得利斯村及周边村庄招聘工人、选拔人才,累计带动2000多名村民就地转为产业工人,其中350多人成为企业中层及以上骨干。40多年来,得利斯村先后培育出25名规模以上食品企业负责人,间接创造产值达100亿元。

诸城市昌城镇潍东村“糖炒栗子一条街”

今年以来,诸城市昌城镇依托“食兴栗乡·产融昌城”乡村振兴片区建设,以产业为纽带,连片发展昌城镇中部的9个村庄。片区土地总面积16848亩,共2569户、10302人。2024年村集体总收入530.87万元,村民人均可支配收入3.15万元。片区以得利斯村、芦河村为核心,辐射带动潍东、咸家河岔等7个村庄,聚焦板栗特色种植、健康食品加工产业,通过延伸拓展产业链条,加快构建多元融合的产业体系。

昌城镇有600多农户种植板栗。为帮助“小农户”对接“大市场”,该镇围绕唱好“股份合作三步曲”,探索“龙头企业+合作社+农户”新模式,实现了农户与集体的双增收。

芦河村位于昌城镇驻地以北4公里处,紧邻013县道,坐落在万亩板栗园东南角,是省级和美乡村。全村共有460户、1850人,其中党员64名。村里3200亩土地中,耕地2500亩,种板栗达2000余亩。村里成立诸城市芦河村板栗种植农民专业合作社。227户村民以土地入股,占股65.92%;村集体以集体土地、农用设施等资产入股,占股24.77%;理事会成员以现金入股,占股9.31%。合作社年可收益6.46万元,每年可带动村集体实现收入14.2万元,农户每亩地实现固定收益+分红共约1300元。

片区集聚板栗、粮食、蔬菜种植,健康食品加工,文化旅游等重点产业,形成了一二三产业协同发展、多元支撑的产业结构。片区聚集了得利斯集团、仙润食品等健康食品相关企业28家,其中规模以上企业11家。“昌城板栗”成为国家地理标志产品。2023年,昌城镇辖内板栗加工企业“来吉栗”品牌产品获山东省旅游商品大赛金奖。2024年,片区内健康食品相关规上企业实现产值约62亿元。

昌城镇党委书记王丽云介绍:“我们整合9个网格党支部、3个两新党组织,成立乡村振兴片区党委,推动组织联建、产业联育、实事联办、治理联动,目前片区内已实现和美乡村全覆盖,其中省级和美乡村2个,形成了齐头并进、抱团发展的良好格局。”

分类施策

梯次推进

潍坊市委常委、副市长吕珊珊介绍,潍坊是农业大市,在打造片区方面有基础、有优势、有条件。潍坊坚持全局着眼、微观入手,因地制宜,宜大则大、宜小则小,全市遴选确定200个组织建设强、产业基础好、自然禀赋优的核心村,目前已创建154个片区。其中,省级片区16个(9个乡村振兴齐鲁样板片区、7个衔接乡村振兴集中推进区)、市级片区21个,覆盖村庄1276个。

潍坊市委、市政府高度重视乡村振兴片区建设,专门召开全市乡村振兴片区建设再动员再部署会议,围绕“在哪建”“怎么建”“建什么”,对片区建设的思路举措进行再总结梳理、再深化提升,系统谋划了“十步工作法”,从机制上再完善、责任上再压实、举措上再强化,加力推动片区建设扩面提质。

第一步就是科学规划,绘就片区发展“一张图”。通过全面摸排村庄资源禀赋、产业现状、组织建设、人文风俗等基本情况,按照“区域相邻、功能相近、产业相连、配套相通”原则,确定片区的位置、范围、大小,并明确核心村、骨干村,形成片区建设具体方案。

潍坊市农业农村局党组书记、局长刘煜介绍,今年,按照覆盖80%村庄的比例,潍坊新规划布局片区500个,辐射带动村庄5200余个,构建起南部“两山”转化、东部潍美田园、西部弥水兴农、北部陆海统筹、中部城乡融合“五大组团”全域发展格局。

昌乐县“山水轻旅·自在五图”乡村振兴片区庵上湖村

昌乐县将全县片区划分为A、B、C三类,对A类片区全面提升,达到省级片区标准;对B类片区逐步提升,达到市级片区标准;对C类片区加强指导帮扶,提升建设水平。

诸城市2025年乡村振兴片区建设规划图

诸城市坚持分级分类、重点发力、梯次建设、协同发展,根据各镇街区发展的资源、产业以及区位优势,谋划东部“茗药果香”(百尺河、辛兴、林家村、桃园)、西部“红色龙乡”(龙都、枳沟)、南部“山水新景”(南湖、皇华、桃林)、北部“仓禀牧歌”(贾悦、石桥子、相州、昌城)、中部“城乡农韵”(密州、高新园、滨河、舜王)五幅乡村振兴图。2025年各镇街区要确定至少1个重点突破片区(原则上每个片区有1-2个核心村),其中南湖“东坡遗韵·常山绿谷”、桃园“茶果飘香·生态桃园”等2个已建省级片区要按照省乡村振兴片区建设导引持续提升打造;龙都、昌城、桃林、林家村、皇华等6个镇街区要按照潍坊市乡村振兴片区建设导引进行打造;力求年底前全市形成“5+6+6”的省、市、县三级片区梯次推进、整体提升的良好格局。

安丘市凌河街道石家庄村一角

安丘“汶水耘廊·寰宇农港”乡村振兴片区位于凌河街道中部汶河南岸,总面积11.5平方公里,有石家庄、前儒林、大路村7个村、1908户、7336人,其中石家庄村和前儒林村是省级和美乡村,大路村是省级文明村。片区内有省、市级农业龙头企业9家。片区从2023年开始谋划建设,围绕争创省级乡村振兴片区,突出开放农业主题,加快五个农业发展,全力打造开放农业的引领区、融合发展的示范区、生态农场的集聚区、乡村共富的样板区。借力安丘生态农场十条扶持政策,片区通过党支部领办、村企联建、大学生返乡创业等方式,发展生态农场25家,带动红芽姜种植3200亩、生态大姜2500亩、大葱1000亩,设施农业占比达到80%。

安丘市凌河街道前儒林村

同时,积极探索“小散田”变“设施田”,通过党支部领办合作社、订单农业等模式,整合各村土地资源,发展规模化、生态化、高端化种植,推动户均增收5万元、村均集体增收20万元,实现了多方共赢、全域共富。

安丘市“汶水耘廊·寰宇农港”乡村振兴片区汶水红红芽姜种植基地

在刘煜看来,乡村振兴片区建设不是一项短期性、突击性任务,而是要把握好当前和长远的关系,坚持数量服从质量、进度服从实效,求好不求快,把握好“时效度”,对片区分好类、排好队,逐个列出时间点、施工图、进度表,让条件好的、条件差的都有明确的建设规划和推进措施。同时,对已有片区,也要持续推进、久久为功,树立“经营片区”的理念,不断提升“产、村、人”的承载能力,完善市场化、专业化运营管护机制,推动片区健康可持续发展。

“片区建设能有效拓宽发展空间。在推进过程中,我们更加注重推动党建联合、资源整合、产业融合和人才聚合。摸清每个村庄的资源、产业、党组织等基本情况,找出有资源优势、产业优势的骨干村、核心村,再确定辐射带动村,合理规划片区的位置范围,宜大则大、宜小则小,有计划、有重点地进行梯次打造,最终实现连片发展。”刘煜告诉记者。

既有“产值”

又有“颜值”

乡村富民产业是片区建设的基础支撑,是片区实现自我造血、良性发展的主要动力。片区产业振兴就是让片区要先有“里子”,有“产值”。

结合产业集群、现代农业产业园等优势载体,潍坊各县市区大力发展片区主导产业,培育共富公司、共富工坊等新型主体,拉长产业链,提升价值链,推动融合发展,不断增强片区的自我造血和联农共富功能。

位于寿光市洛城街道的国家现代蔬菜种业创新创业基地研发中心

位于寿光市洛城街道的智慧农业科技园内,无人设备正在进行智能化作业。

一是做大做强优势产业。围绕产业集群、产业强镇、产业园区等融合载体做文章,吸引周边村庄“入圈”“进群”。如寿光“弥水明珠·蝶变洛城”片区内,寨里村等村庄都是大棚蔬菜种植专业村,围绕蔬菜这一主导产业,片区引入各类现代技术装备和资源要素,开展育种育苗、精深加工、电商销售,蔬菜产业总产值达到9.35亿元,亩均收益超过7万元。青州“弥水花韵·风情桐峪”片区着力打造花卉种植、加工、销售、旅游于一体的全产业链体系,成为全国最大的盆栽花基地。片区内鑫和兰谷蝴蝶兰产业园采用“片区+产业+村庄”的发展模式,与周边村庄搭建起利益共同体,项目全部运营后,可年产高品质蝴蝶兰3000万株,出口鲜切花600万枝。

青州市弥河镇“弥水花韵•风情桐峪”片区大关营村

青州市“弥水花韵•风情桐峪”乡村振兴片区鑫和兰谷蝴蝶兰产业园

二是加快培育新兴业态。针对片区内的山水林湖等资源条件,做好资源整合,跳出农业抓农业,求新求变求突破,打造了一批以新产业、新业态为核心的片区。如昌邑“红色记忆·赤诚龙乡”片区,整合片区8个村的红色资源优势,大力发展红色文旅产业,高质量打造出半径3公里红色教育集聚区,形成“游在马渠、乐在齐西、吃在牛街、住在龙东、学在岱邱”的组团发展模式,每年可吸引游客30万人次,实现文旅收入1000万元。

昌邑市“红色记忆·赤诚龙乡”乡村振兴片区马渠村

昌邑市龙池镇龙东村牛街

昌邑市龙池镇龙北村

三是着力打造区域品牌。整合片区内特色农产品品牌,改变传统品牌“散、乱、小”“单打独斗”的局面,集中联名打造公共品牌,把片区农产品质量优势转变为品牌优势,提升产品市场知名度和片区影响力。如昌乐“火山古韵·品质八鲜”片区,确定“黄金籽”西红柿、火山小米、火山南瓜等8类特色火山农产品,组织片区内合作社签订品牌联建联享协议,进行培育提升、重点推介,推出“火山农八鲜”全国首个火山农业区域公用品牌。

昌乐县乔官镇唐家店子村

潍坊市农业农村局乡村建设促进科科长孙晓辉告诉记者,乡村振兴片区建设,既要有“里子”,也要有“面子”,既要有“产值”,又要有“颜值”。

在片区建设过程中,潍坊践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,注重持续提升片区基础设施和公共服务水平,打造一批净美庭院、秀美街巷、和美乡村,坚持美丽生态、美丽经济、美好生活相促相融,实现了美丽乡村催生美丽经济,美丽经济反哺美丽生态。

临朐县五井镇经发办副主任赵岩介绍“八岐山下·隐士山里”片区共富公司运营情况。

如临朐“八岐山下·隐士山里”片区,以隐士村为核心村,整合周边5个村的“生态、健康、研学、休闲”四大资源,成立共富公司,布局山柿产业基地等20多个特色项目,建设各类主题民宿33处、农家乐80多家,成为产业特色鲜明、要素高度集中的休闲农业融创片区,年接待游客10万余人次,年营业收入3500万元。

临朐县“八岐山下·隐士山里”乡村振兴片区隐士村

潍坊各县市区以人居环境改善为突破口,以核心村为节点、骨干道路为网络,系统推进水、电、路、气、讯等基础设施建设,改善生产、生活、生态空间,有效提升农民生活品质。

潍城区“上农智田•于河印象”乡村振兴片区三安子村

如潍城“上农智田·于河印象”片区,按照“城乡融合、连片建设、组团发展”的思路,一体化提升片区基础设施条件,提高乡村公共服务水平,打造了2个全国文明村、3个市级以上和美乡村,绘就了一幅“宜居宜业宜游、有颜有质有范”的近郊乡村振兴画卷。

潍坊还抓好村史馆、图书馆、文化广场、文化小景、民居文化墙建设,塑造良好家风、淳朴民风、和美乡风;结合片区历史风俗、文化底蕴,厚植片区发展的文化软实力。

青州市“齐风青韵•祥瑞邵庄”乡村振兴片区王家辇村

青州市“齐风青韵•祥瑞邵庄”乡村振兴片区凤凰引民宿艺术村

如青州“齐风青韵·祥瑞邵庄”片区,以齐文化为主线,贯穿“乡村美学”理念,投资2亿元,一体建设王家辇齐文化艺术村、凤凰引民宿艺术村等特色村落,布局360余处艺术景观与稷下书房、乡村记忆馆等文化载体,串联王家辇风情线、凤凰文化区,建设了具有鲜明特色文化底蕴的乡村振兴片区。

乡村振兴,离不开社会各个方面的参与。

潍坊将片区作为汇聚要素的重要载体和平台,推动优秀人才向片区集聚、优先政策向片区倾斜、优质项目在片区落地,形成资源聚集的洼地效应和要素聚合的乘数效益。结合片区建设,谋划11个全域土地综合整治项目,撬动10亿元社会资金投入。

如诸城“东坡遗韵·常山绿谷”片区,将“五好两宜”试点村及省级果品高质量发展项目向片区集聚,多渠道筹措1.9亿元资金,开展资源配套升级,做好农文旅融合发展文章,形成“产业筑基、文旅赋能、共富惠民”的“常山路径”。

高密市柴沟镇五龙河景区

高密市创新“片区+国企+产业+金融”投入机制,以片区为载体,引入城发、产发两家国企牵头运营,通过片区规划发布、搭建投资平台、开展项目招商等途径,撬动银行贷款约16亿元;青州市财金集团在“弥水花韵”省级片区投资9000万元,撬动总投资1.6亿元,建设鑫和兰谷产业园,辐射周边23个花卉专业村,带动3.8万村民家门口就业增收。

高密市柴沟镇“五龙河•和美田居”乡村振兴片区柴北村文体广场

高密市柴沟镇以五龙河水脉为轴,高标准打造绿色和美、产业兴旺、宜居宜游“五龙河·和美田居”片区,充分发挥水生态资源优势,招引交运集团投资18亿元,建设五龙河农文旅融合体,修整河道4.5公里,配套地下雨污管网、中水回用设备,打造出一条水清岸绿景美的滨河景观大道,成功承办“绿动齐鲁、和谐共生”第三届潍坊市森林文化周启动仪式。片区内8个村抱团发展,形成高家村现代农业智慧园、西店村花卉苗木基地等“一园四基地”产业布局,培育“清脆四方芦笋”等12个“龙河好品”品牌。同时,柴沟镇突出项目带动,大力培育和发展绿色产业,完善生态产业链条,招引葛家村龙河农业、荣旺生态蓝莓等优质项目建成投产,提升农产品附加值;争取南宇智慧化立体肉鸡养殖项目落地,盘活820亩低效林地,发展高效设施农业,不断提高土地亩均效益。

统筹“五大振兴”

坚持融合发展

乡村振兴要统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理,既要产业发展,也要提升村容村貌,更要让农民增收致富、增强幸福感获得感。

今年潍坊市委农村工作会议上,市委书记刘运强调,片区建设是融合化发展的重要载体,也是推动工作的有力抓手,要加快形成一批标志性强、辨识度高的标杆样板;市长刘建军要求,要全面提升乡村振兴片区建设水平。当前抓片区建设,是推进乡村振兴融合化的题中应有之义,更是拓展创新“三个模式”的有效抓手,通过集聚资源、连片打造,推动强村带弱村、少片带多片、小片带大片,有效整合资源要素,放大规模效应,提升基础设施和公共服务共建共享水平,实现“建一片、成一片、示范一片、带动一片”的乘数效应。可以说,抓片区建设,为拓展创新“三个模式”提供了一个很好的突破口、一个重要的抓手。

片区建设,是一个以点串线带面、逐步扩大覆盖的过程,是一个统筹“五大振兴”、提升内涵品质的过程,是一个整合资源要素、集中投放使用的过程,是一个强化党建引领、凝聚各方合力的过程,也是一个激发内生动力、促进自我发展的过程。

潍坊市委副书记郭飞介绍,在探索以片区为抓手,推进乡村全面振兴的工作实践中,我们感到,片区建设有效解决了“抓一个村,载体太小,要素不全”“抓一个镇,载体太大,难以统筹”的问题,通过整合资源、一体推进、抱团发展,实现“大带小、强带弱”,打造乡村振兴的“小微样板”“五好学生”。可以说,抓片区建设是推进乡村全面振兴、学习运用“千万工程”经验、拓展创新“三个模式”的具体实践。

“我们坚持从群众急难愁盼中找准片区建设发力点和突破口,制定片区建设导引,协同推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理。一个片区,就是一个‘小微样板’,必须要有成体系的产业、成体系的空间、成体系的治理、成体系的生态、成体系的组织,这‘五个体系’是一个成熟片区必须具备的内涵特质,也是提升乡村振兴齐鲁样板先行区成色的重要支撑。”郭飞说。

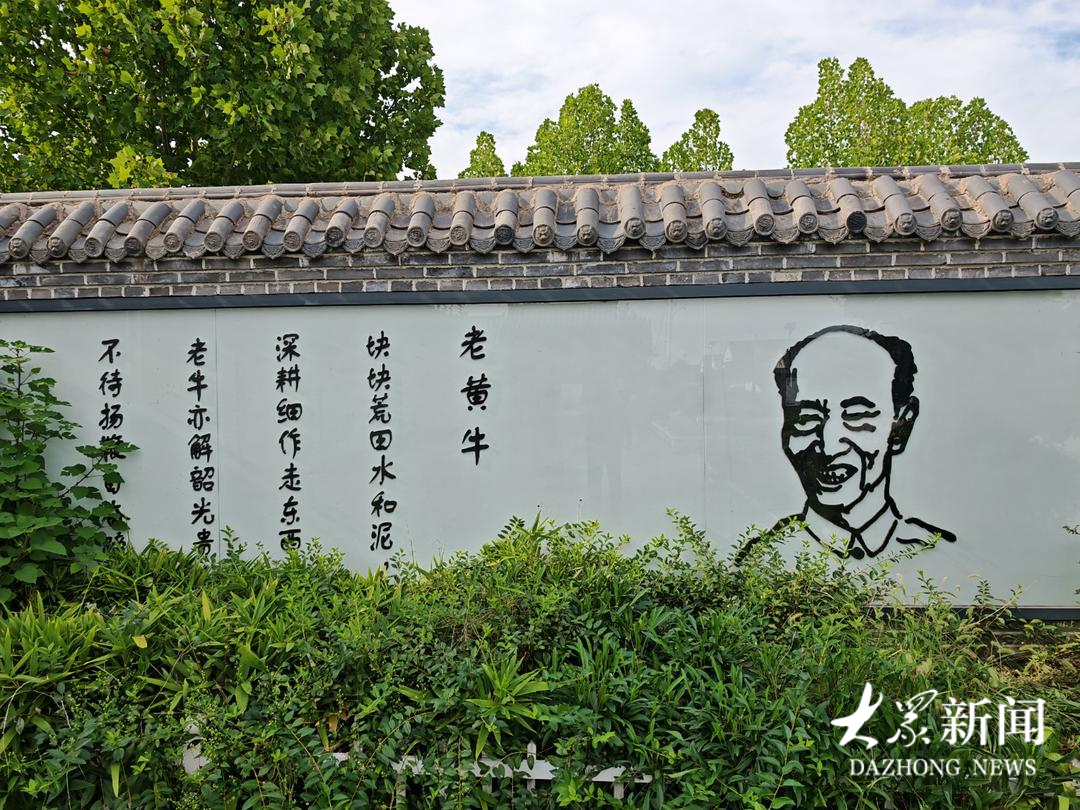

诸城市臧克家故居

潍坊诸城籍“农民诗人”臧克家,在其作品《〈泥土的歌〉序句》中写道:“我用一支淡墨笔/速写乡村/一笔自然的风景/一笔农民生活的缩影/有愁苦、有悲愤/有希望、也有新生/我给了一个活栩栩的生命/连带着我湛深的感情。”

诸城市龙都街道“卧龙福地·锦绣龙乡”乡村振兴片区臧家庄

如今,在他的老家,诸城市龙都街道正以臧家庄为骨干村,连片带动周边13个村,打造“卧龙福地·锦绣龙乡”乡村振兴片区。

臧克家诗歌中的乡愁,正经历蝶变、重塑,渐次呈现农业强、农村美、农民富的富“村”山居新画卷。

(策划:孙 磊 牛远飞 撰稿:任治安 陈同义 张 璇 石维群 )