从“浙”里学到“鲁”地生金,他的瓜蒌育种示范基地全省唯一

2025-09-26 15:22:07 发布 来源:农村大众客户端

前不久,泰安市化马湾乡政府与汶上南旺镇一家农业企业签订合作意向,该乡11个村开始规模种植瓜蒌。这家企业名叫绿然现代农业开发有限公司,负责人名叫张忠晶,全省唯一一家由山东省农业科学院授予的瓜蒌育种与栽培示范基地就是他创办的。

2024年,绿然现代农业开发有限公司的瓜蒌育种种植基地被授予全省唯一的瓜蒌育种与栽培示范基地。

9月1日,当记者在汶上县南旺镇太平村见到张忠晶时,他正在瓜蒌架下仔细查看着瓜蒌的长势。“这五十亩地种植的是我们近两年选育的绿然9号瓜蒌新品种,这个品种的优点是籽大皮厚,果实食药两用。”

时间回到2014年,张忠晶还在浙江平湖市工作。“当地房前屋后都是瓜蒌,我开始以为只是普通的装饰植物。”张忠晶回忆道。一次偶然的机会,他与当地农民聊天得知,瓜蒌不仅是中药材,其籽还能加工成高档零食,经济效益相当可观。

张忠晶正在瓜蒌架下仔细查看着瓜蒌的长势。

“一亩地能产300多斤瓜子,按当时市场价每斤20元计算,就是6000多元的收入,再加上瓜皮、根茎等入药部分的收入,亩产值能达到上万元。”这个数字让张忠晶震惊了——这比老家种传统作物强多了。

从那时起,一有空闲,张忠晶就往瓜蒌地里钻,向当地种植户请教种植技术,甚至还自费参加了当地农业部门组织的培训。2018年春节回家,他特意带回了一些瓜蒌种苗,在自家地里试种。

2019年初,张忠晶毅然决定返乡创业,成立了绿然现代农业开发有限公司,开始规模化种植瓜蒌。

绿然现代农业开发有限公司培育的瓜蒌新品种。

创业之路并非一帆风顺。第一年,由于对当地土壤和气候条件掌握不足,张忠晶引进的品种成活率不高,产量远低于预期。雪上加霜的是,初来乍到的瓜蒌产品在当地市场认可度不高,销售渠道打不开。

“那段时间,我整宿整宿睡不着觉,投进去的几十万元几乎是全部家当。”张忠晶回忆道。转机出现在与山东省农业科学院的合作上。得知张忠晶的困境后,省农科院专家多次实地调研,针对山东气候特点制定改良方案。他们共同在基地划出100亩作为育苗区,开展品种驯化试验。

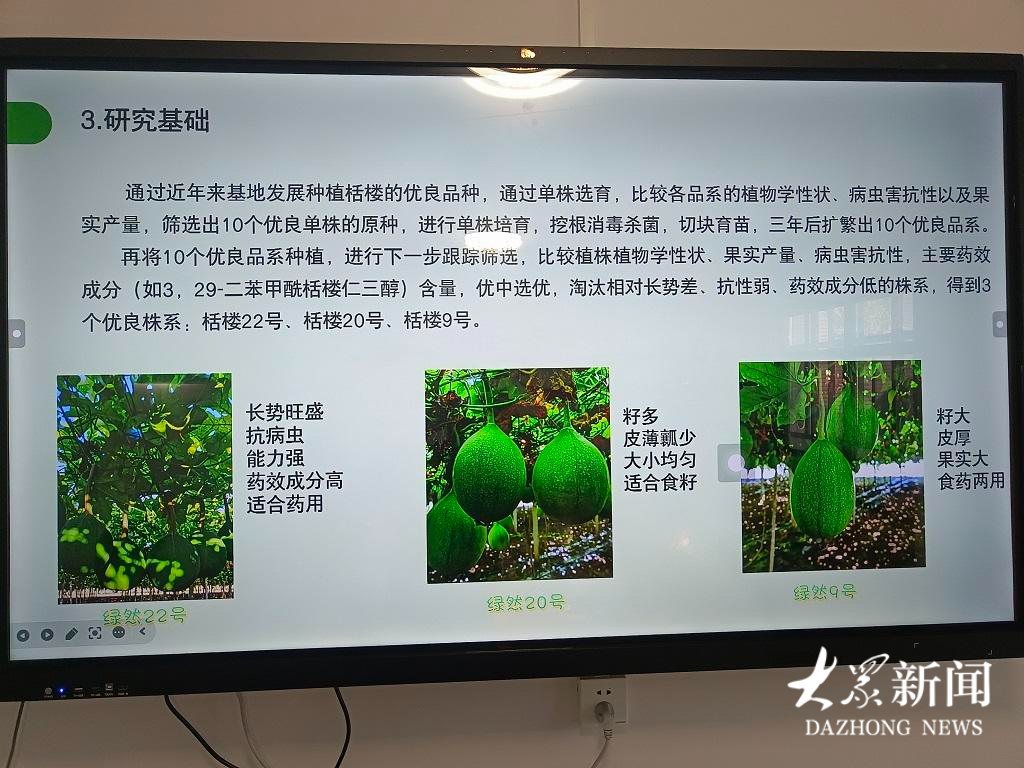

经过三年攻关,终于培育出耐寒耐旱的“绿然22号”“绿然20号”等优良品种,不仅亩产提高30%,还能耐受零下10度的低温。2024年,这里被授予全省唯一的瓜蒌育种与栽培示范基地,张忠晶的棚屋里也多了厚厚一叠试验记录。

瓜蒌全身都是宝,皮能入药,籽能当炒货,根制成天花粉也是药材。

“你看这瓜蒌籽,颗粒饱满度比南方品种还好!”张忠晶剥开一颗瓜子,黝黑的果仁散发着清香。在专家指导下,他创新采用“瓜蒌+毛豆”套种模式,利用瓜蒌棚架下的空间种植矮秆作物,实现“一地双收”。

2024年,仅套种的毛豆就为基地每亩增收3000多元,400亩基地总产值突破240万元。村民李桂兰算过一笔账:“在基地打工每天110元,加上土地流转费,一年能多挣两万多,比外出打工还划算。”

如今的育苗基地里,智能温控大棚整齐排列,幼苗茁壮成长。“这些种苗一株能卖4块钱,今年光宁阳县鹤山乡就订了5万株。”张忠晶自豪地说,基地培育的种苗已辐射到宁阳、梁山等地,带动周边发展瓜蒌种植1000多亩。

在绿然公司的加工车间,流水线正将新鲜瓜蒌加工成瓜子、瓜蒌粉等产品。“瓜蒌全身都是宝,皮能入药,籽能当炒货,根制成天花粉也是药材。”张忠晶介绍,通过深加工,产品附加值提升3倍以上。他们与云南、河北的药企签订长期供货协议,开发出的瓜蒌籽因口感香脆,在电商平台上架就成了“网红零食”。

产业链的完善让更多村民尝到甜头。目前太平村全村30多户参与种植,户均年增收1.5万元,村集体通过土地入股每年分红8万元。“以前村里的闲散劳动力现在都有了活干,妇女老人也能在家门口挣钱。”太平庄村党支部书记陈正伟说,这种“公司+基地+农户”的模式,正通过标准化种植、统一销售的方式向外复制。

绿然现代农业开发有限公司研发的瓜蒌深加工产品。

前不久,在化马湾乡政府与绿然现代农业开发有限公司的签约仪式上,11个村的代表郑重签下种植协议。“我们提供种苗和技术指导,收获后全部回收,让农民没有后顾之忧。”张忠晶的承诺让村民吃了定心丸。

从浙江田埂的偶然发现,到齐鲁沃野的规模种植,如今的绿然现代农业开发有限公司,已从单一种植户成长为集育种、种植、加工、销售于一体的全产业链企业,带动了3000余名农民增收致富。

在南旺镇太平村的瓜蒌产业基地,“乡村振兴带头人”的奖牌挂在最显眼的位置。张忠晶却把功劳归于政策支持和科技力量:“没有农科院的技术支撑,没有政府的扶持引导,单个农民很难做成大产业。”他正在规划建设新的组培育苗实验室,计划开发瓜蒌籽油、药用提取等新项目,让这颗“金果实”发挥更大价值。

(张超 张明)