上九山村的文旅蝶变之路

2025-05-13 16:26:11 发布 来源:大众报业·大众日报客户端

在邹城市石墙镇的群山中,藏着一座用石头垒砌的千年古村——上九山村。这里曾因“九山庄九山庄,十年就有九年荒”的顺口溜远近闻名,村民世代与贫瘠的土地抗争,青壮年纷纷逃离,古村一度沦为荒草丛生的“空巢”。

如今,这座沉寂的石头村却因文旅融合焕发出前所未有的生机:游客络绎不绝,村民返乡创业,山泉复涌、古树葱茏,昔日的“穷山窝”成了国家4A级旅游景区、中国历史文化名村。

改造成民宿的石头房子。

石头窝里种活树

“甜!”年过六旬的满学良掬一捧山泉水,仰头饮下,笑容里满是感慨。作为土生土长的村民,他记忆中的上九山,是光秃秃的石头山,是“豆子不结角,芋头不长秧”的荒凉景象。村民吃水需肩挑背扛,庄稼“种两季收一季”,年轻人只能靠“赊小鸡”走南闯北谋生。

转机始于2013年。邹城市引入文旅企业济宁市上九旅游开发有限公司,启动保护性开发。该公司负责人夏安全初到上九山,就被半山腰错落的石屋群震撼:“这就是一幅画!”然而,如何在石头窝里种活树?团队采用“鱼鳞坑”造林法——在山坡砌坑、抽泥浆灌土,硬是让绿化率超过70%。

短短几年,荒山披绿,泉眼重现,“雨多它能吞,雨少它能吐”的生态奇迹让村民惊叹。

生态修复不仅美化了环境,更让村民看到了希望。满学良的儿媳李霞成为景区第一批创业者,从卖瓶装水到经营山货摊位,年收入超10万元。“山上的桑叶、核桃、花椒,城里人稀罕得很!”她笑道。

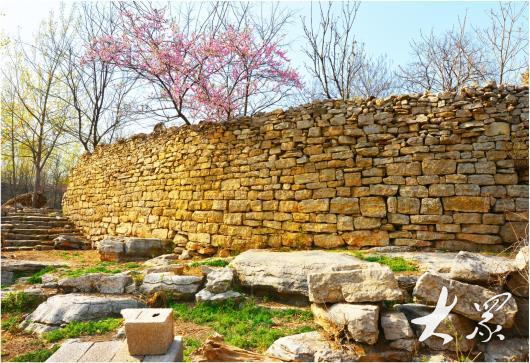

上九山村的石墙,是村庄独特的风景。

文化赋能留乡愁

“唤醒古村,光有生态不够,还得有灵魂。”夏安全说。开发团队请来村里80岁以上的老人当“设计师”,挖掘出26个“上九山的传说”,并将故事融入古院修复。郑家胡同、肖家胡同的石板路用4000吨老石板铺就,进士院、酒道馆、茶坊等重现明清生活场景,连屋顶的瓦片也来自旧时民居。

文化的“活态传承”更让传统手艺焕发新生。酿酒世家王纪文兄弟沿用明清古法酿造的“上酒”,从每斤几元卖到千元,包装复古的牛皮纸酒篓成为游客必购伴手礼;结合上九山“梁祝结拜地”爱情传说,建设300亩玫瑰种植园,开发玫瑰饼、玫瑰茶等衍生产品;组织村民培训传统柳编技术,开发水果篮、收纳箱等柳编产品;复刻传统纺织工艺,培训织布技工,开发粗布服饰床上用品等产品;婚俗院里,花轿迎亲、结心石定情的传统仪式,让游客沉浸式体验鲁南民俗。

在家门口创“共富”

“以前在外打工,一提上九山,对象都难找!”村民郑磊笑道。2013年,他毅然返乡,将祖宅改造成景区首家农家乐“上九人家”。旺季日均60桌客流量,年收入超30万元。

上九山的开发模式坚持“共同保护、共同受益”。村民通过土地流转获得租金,荒山承包费达每亩千元;景区为200余人提供就业岗位,从修房工匠到民俗演员,月收入1800元—3500元;手艺人开设作坊,农妇摆摊卖山货,年轻人经营民宿……“守着村子就能赚钱”的愿景成为现实。

村民秦加文感慨:“以前搬石头修房是苦力,现在成了‘技术工’,一天挣100多元!”就连“赊小鸡”的古老诚信传统也被创新延续——游客可认养山鸡,村民代管产蛋,乡土民风与现代商业巧妙融合。

如今的古村,已形成“北部古民居、南部休闲区、东部农耕体验、西部山体观光”的全域旅游格局。2024年,景区年总收入超5200万元,带动周边7个村发展,年接待游客破百万。

未来,上九山村计划打造千亩樱花园、温泉度假区,串联周边景点形成旅游环线。

满学良泡上一壶山泉桑叶茶,望着石板路上熙熙攘攘的游客,满脸欣慰:“比泉水更甜的,是咱老百姓的日子!”

上九山村的蝶变,是生态保护、文化传承与产业创新的三重奏。石头垒砌的不只是房屋,更是一座连接过去与未来的桥梁。在这里,绿水青山真正成了“金山银山”,乡愁不再是远去的记忆,而是乡村振兴的澎湃动力。

(大众新闻·农村大众通讯员 杨思文 程旭辉)