全链发力,带动大豆产业提质增效

2024-11-29 19:10:00 发布 来源:大众报业·农村大众客户端

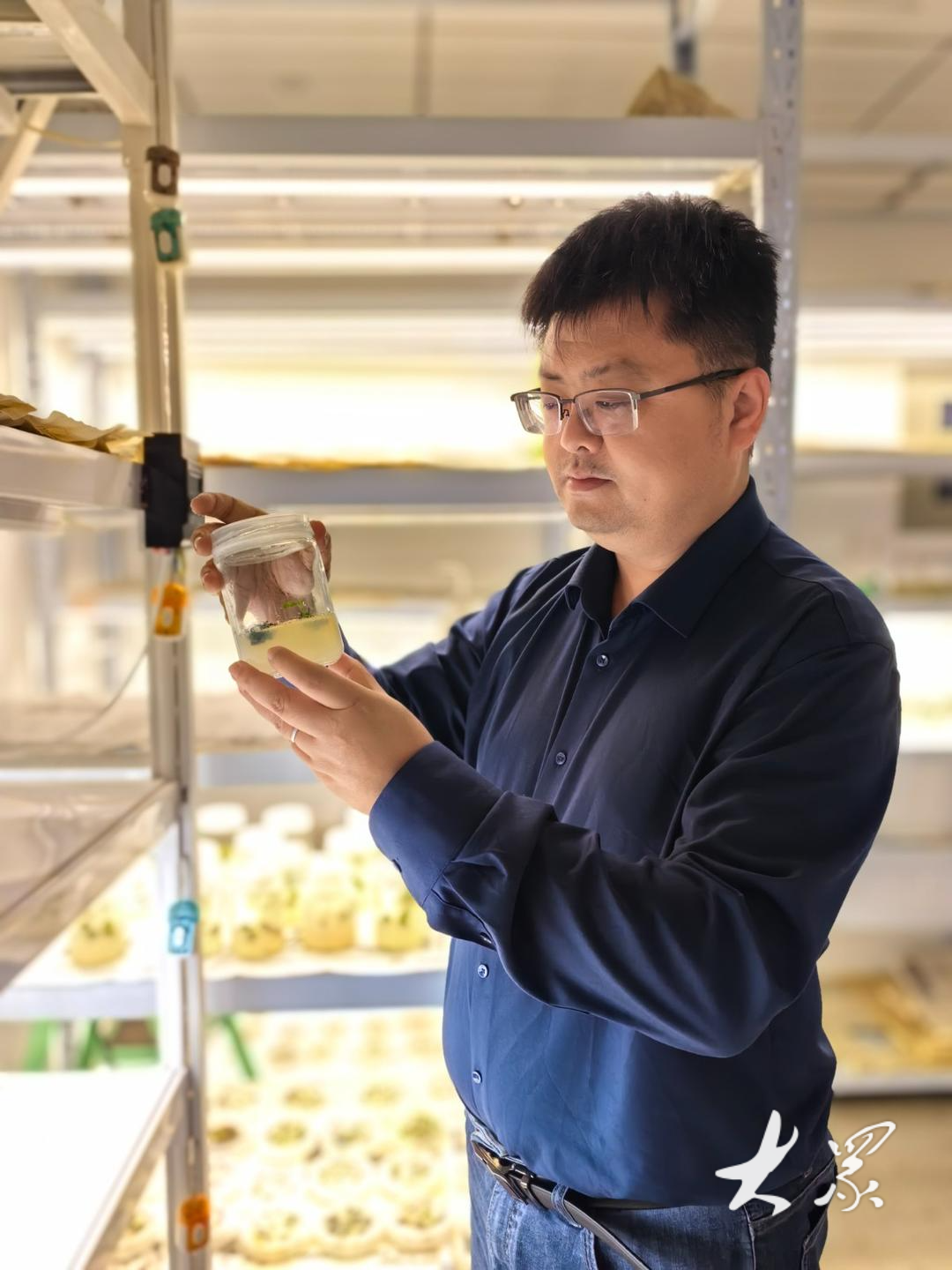

隆冬时节,泰山脚下。山东农业大学大豆功能基因组学与遗传改良团队的实验室内,一棵棵青绿的大豆幼苗正蓬勃生长,接下来,它们还要被移栽到温室,进行加代繁育。

这些是山东农业大学教授、山东省现代农业大豆产业技术体系首席专家张大健带领技术团队培育的新品种。

长期以来,山东一直是黄淮海片区最大的大豆制种基地,加工能力也位居全国第一,但同时存在优良品种、产能、深加工能力不足等突出问题。2023年11月,山东省现代农业大豆产业技术体系成立,产业技术体系正成为引领全省大豆全产业链提升的新引擎。

应对特殊气象

专家服务一线生产

“2024年,夏大豆播种期高温干旱,苗期和花期遇到了阴雨天气,进入9月后,又是高温少雨。下半年极端天气多,旱涝急转,大豆苗情复杂,病虫草害威胁大。”潍坊高密市大牟家镇刘莉家庭农场负责人刘风俊掰着手指,数起了去年秋粮生产遭遇到的种种不利条件。

刘风俊有600多亩地,采用玉米大豆带状复合种植。在大豆生产过程中,山东大豆产业技术体系岗位专家司玉君等多次进行实地指导,并和农场一起进行多个大豆增产新技术试验。

2024年10月下旬,大豆收获完毕。经过测产,刘风俊复合种植的大豆亩产超过260斤,产量符合预期,基本与往年持平。“取得这个产量非常不容易,离不开专家的科学指导和先进的管理措施。”

“2024年是山东省现代农业大豆产业技术体系成立后的第一个生产季,遭遇了如此复杂的气象条件,对全体系专家来说,是个极大考验。”作为岗位首席专家,张大健坦言曾面临巨大压力。

2023年11月,山东省现代农业大豆产业技术体系成立,这是全省首次成立大豆产业的技术体系。该体系设置了首席专家1人、副首席专家1人、岗位专家6人、实验站4个。通过聚合优势团队,构筑起从育种到栽培管理,从全程机械化作业到大豆深加工的全产业链专家队伍。

针对2024年复杂的气象条件,大豆产业技术体系相关专家根据全省大豆栽培习惯,结合相关预报预警,制定了多项田间管理措施意见。7月初,制定了《关于落实超常规措施加强大豆田间管理,全力夺取秋粮丰收技术指导意见》,9月初又制定了《夏播大豆中后期田间管理技术指导意见》,以“运筹肥水促生长、科学调控助丰产、绿色控害减损失”的管理思路,助力大豆防灾减损,促丰收生产。这些建议措施,对实现大豆稳产增产发挥了重要作用。

结合大豆生产实际,产业技术体系专家还制定了《盐碱地大豆种植技术规程》《夏大豆精播壮株抗逆绿色高产栽培技术》等生产技术规程和技术指导意见,以现代农业科技示范园区、高产攻关示范方等为载体,集成示范推广大垄密植、病虫害绿色防控等绿色高产高效技术。

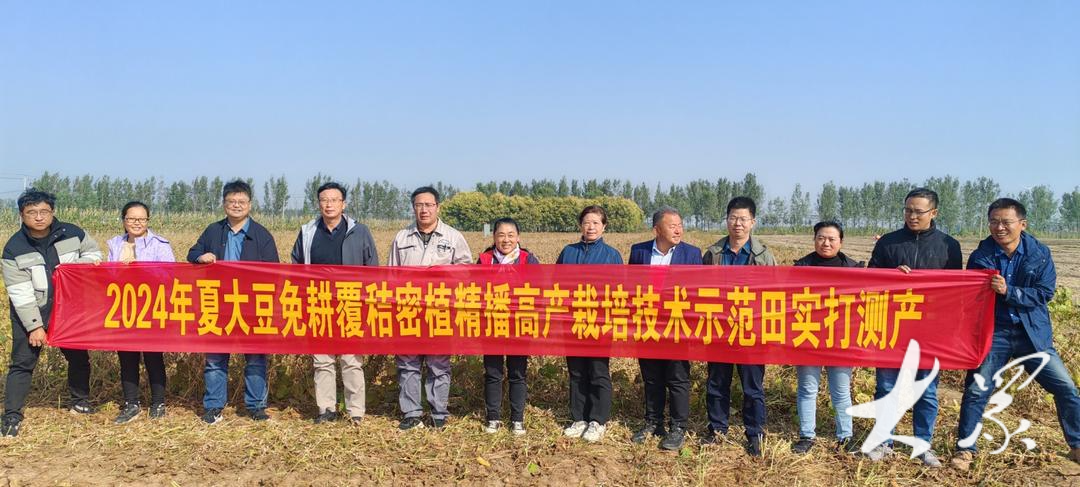

今年秋收,山东省现代农业大豆产业技术体系首席专家张大健(左三)参与夏大豆免耕覆秸密植精播高产栽培技术示范田实打测产。(资料图)

今后,大豆产业技术体系将在全省大豆突破性新品种的培育、绿色轻简高效栽培技术研究与集成示范、大豆病虫害绿色防控技术、大豆精深加工技术研发及全链条产业体系构建等方面发挥重要。

值得一提的是,在农技推广方面,大豆产业技术体系将在全省建设大豆试验示范基地20个以上,示范面积5000亩以上,辐射带动10万亩以上。同时,建立“技术体系+基层农技推广+新型经营主体”的新型科技服务模式,培训高素质农民和基层技术人员3000人次以上。

大豆种质创新

有了重要的数据支撑

大豆既是重要的粮食作物,也是主要的油料作物,在保障国家粮油、饲料与食品安全中具有重要战略地位。

2022年3月15日,国际植物学领域顶尖期刊《自然·植物》在线发表了张大健团队关于大豆的一项重要研究成果。根据这一研究成果,人类首次获得多年生野生大豆高精度基因组图谱,首次构建了多年生野生大豆泛基因组。

中国是栽培大豆的起源地。栽培大豆是由野生大豆长期定向选择、改良驯化而成。据张大健介绍,长期以来,大豆增产幅度有限,缺少具有突破性的新品种。主要是因为大豆品种基因同质化,也就是说,绝大多数品种来自相同或相近的祖先。“通过解析野生大豆的基因,可以为改良、选育新品种提供重要而丰富的遗传资源。”

野生大豆分为一年生和多年生。相比较一年生野生大豆,多年生野生大豆具有遗传多样性丰富、抗病性强、耐旱、耐热、耐盐碱等优势,但由于多年生野生大豆的基因组庞大、重复序列多和高度杂合等特性,一直未有科研团队构建高质量染色体级别的参考基因组。

今年夏季,张大健在试验田跟踪观察大豆新品种长势。(资料图)

张大健团队的这项成果首次构建多年生大豆的基因组,是多年生野生作物资源研究的重要突破,为创制大豆高产优质新品种提供了有效的基因靶点。“有了这些遗传密码做基础,我们将目标锁定为利用定制化分子育种,培育高产优质耐盐碱的大豆新品种。”

“这一研究不仅解析了大豆进化历程,还高效准确挖掘了大豆基因组的结构变异,为大豆的遗传基础解析、驯化性状调控基因挖掘,以及大豆种质创新提供了重要的数据支撑。”国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者、大豆遗传育种学家孔凡江说。

张大健于2007本科毕业于山东农业大学,随后进入中国科学院大学植物研究所攻读博士。6年后,他远渡重洋,到美国普渡大学做博士后,进行植物遗传学相关研究。2018年,回国后到山东农业大学农学院任教。此时,我国大豆产业正迎来重要转折:2019年年初,中央一号文件提出,实施大豆振兴计划,多途径扩大种植面积。此后5年,中央一号文件明确扩大大豆面积,提升大豆产能。大豆产业受到前所未有的重视和关注。

作为80后青年科学家,张大健用6年时间,带领山东农业大学成立大豆功能基因组学与遗传改良团队在大豆遗传改良研究取得突破,为山东大豆产业提升提供了重要科研支撑。

从育种到深加工

全产业链提质增效

目前,在小麦、玉米、水稻、大豆四大粮食作物中,单产与国外先进差距最大的就是大豆。

“长期以来,国内大豆育种,大多讲究枝繁叶茂,往往看重单株的结荚数。国外大豆单株产量可能不高,但通过密植,能实现较高的群体产量,从而获得较高单产。”张大健说,下一步,国内育种方向也应该转向茎秆较硬、适合密植的“一根棍”型品种。

近年来,张大健带领团队,围绕大豆产量、品质相关农艺性状的分子机制开展系统深入的研究,开发了高产与品质优异基因的功能性分子标记,建立高产株型育种与优质高产育种技术体系。2023年,张大健密植型植株大豆研究成果获得国家自然科学基金优青项目资助。

冬季到来,张大健带领团队,在实验室利用组织培育等技术,进行大豆加代繁育。

由张大健团队选育的山豆2号,初步测产550斤/亩,具有耐密、耐盐碱等特性,已经进入生产试验阶段,预计2025年通过审定。

目前,山东农业大学大豆功能基因组学与遗传改良团队实验室收集了1000多份各地大豆种质资源,搭建了黄淮海区域大豆核心种质库,这为接下来的大豆育种提供了宝贵的种质资源。

目前,张大健带领的山东农业大学大豆功能基因组学与遗传改良团队已经收集了1000多份各地大豆种质资源,搭建了黄淮海区域大豆核心种质库。

山东年加工大豆2100万吨,约占全国的20%,加工能力位居全国第一,但存在加工产品相对单一、产品附加值偏低等短板。为此,大豆产业技术体系专门增加了加工岗位专家。目前,专家团队正在突破大豆高效萃取技术及深度综合利用等精深加工关键技术,延伸大豆产业链、价值链,提升大豆产品竞争力和品牌影响力,为大豆产能提升打牢基础。

中国是栽培大豆的起源地。目前,学界多数专家认为,人工栽培大豆起源地就在黄河流域。作为沿黄重要农业大省的山东,正不断提升大豆全产业链发展水平。

张大健表示,今后一个时期,产业技术体系将在大豆全产业链上发力,前端加快大豆新品种研发,中间提升大豆绿色栽培管理水平,后端提升大豆深加工能力,从而实现山东大豆全产业链的新突破。

(大众新闻·农村大众记者 李伟)