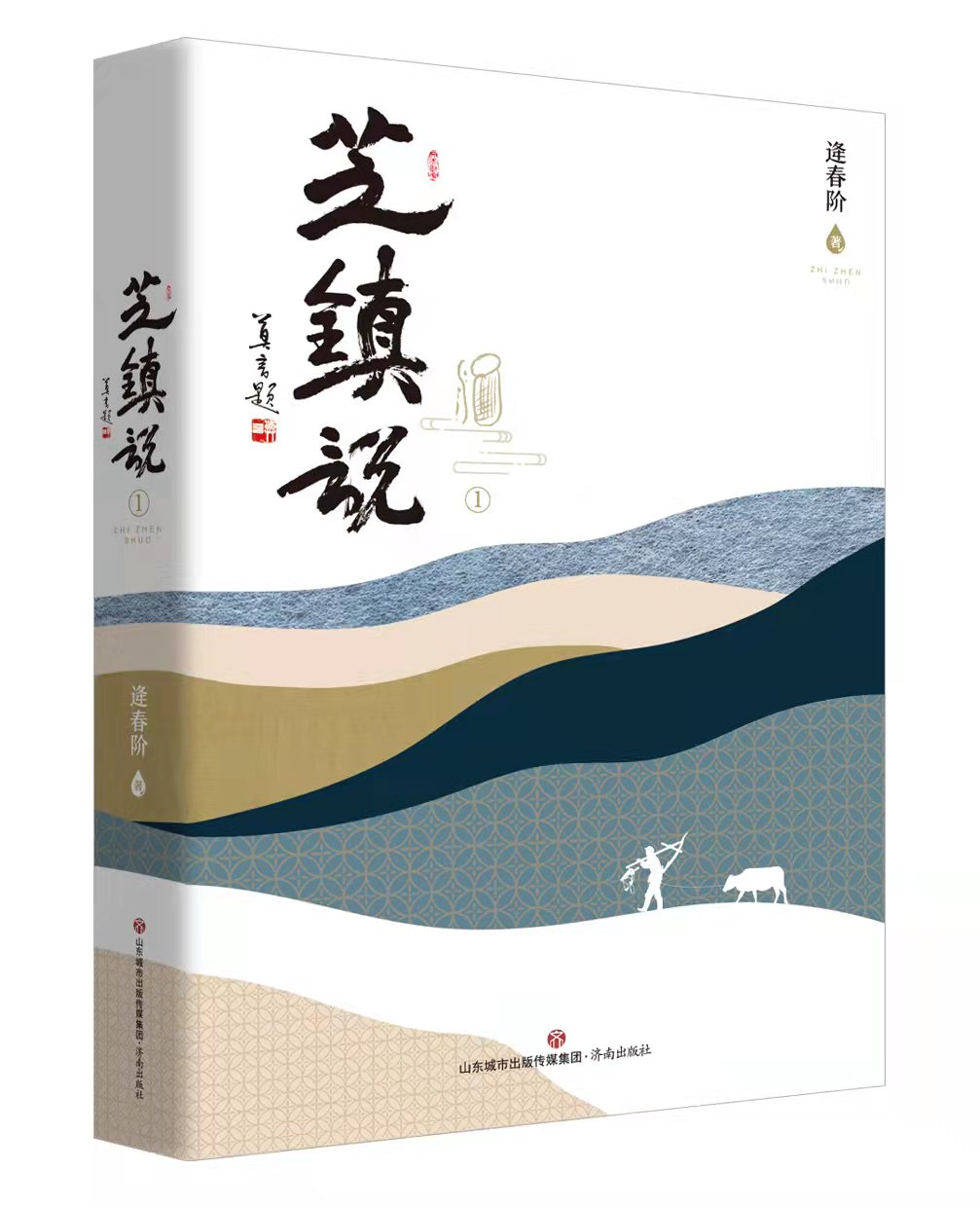

腊月:一个乡人眼里的《芝镇说》

2022-04-26 09:36:06 发布 来源:大众报业·农村大众客户端

□腊月

我关注着一个叫“老逄家自留地”的公众号,里面文章的内容和话题都比较随意,更新得也不频繁,透着一股子悠然自得的闲散。偶尔也会看一个“小逄观星”专栏,关于热点文化新闻等的点评却是与“自留地”截然不同的节奏和风格。而小说《芝镇说》一开头,生下来就懂鸟语的公冶德鸿和那个紫檀木的弗尼思一起开启了些许蒲松龄式的乡野情趣故事的开篇。我们景芝人把讲故事叫做“扒瞎话儿”。这种半醒半醉状态的“扒瞎话儿”让我再一次关注了这个家乡走出去的报社人。

这个既是“小逄”又是“老逄”的景芝人,我没有见过面。知道他的小说《芝镇说》即将出版时,我跟老父亲说:我老表姑家那个村里出了个能人,咱们这里写文章的人都以他为傲。等他的新书出来我给您讨要一本,包您喜欢。

然而好事多磨。书迟迟不能到手。逄老师发过信息来:安丘还是寄不过去,要等一等。我说好的不急。我知道其实逄老师比谁都着急。书寄不过来便意味着我们家乡的这波疫情还没消散。小说里芝镇的原型景芝,此时刚刚遭遇了一波疫情的震荡。那个生养他的逄家庄,是中心。对于一个心心念念着父老乡亲的人,家乡每时每刻的状态,都让他牵肠挂肚。

逄家庄是个小村,景芝镇算个大镇。这个“逄”字很多景芝镇外的人都不知道。老辈的庄户人识字不多,有些字词只是口口相传。年轻人提笔写字的也少,在他们那里,庞龙的“庞”比逄家庄的“逄”更为闻名一些。我因为爷爷的表姐嫁在了逄家庄,三十多年前曾几次和爷爷去看过那个瘫痪在床的老人而知道这个村子,后来便常给人纠正这个字,并引以为了小骄傲。《芝镇说》里写到了一个“㔚”字,逄老师在朋友圈里特意释意过。当时看的时候立马就想起我那位跟他同村的老表姑,爷爷说他那个表姐从小就㔚,是出了名的“㔚妮子”,即便瘫痪在床儿孙们伺候着,还是得理不饶人。

《芝镇说》最初进入视野是在微信的朋友圈里,因为整天忙于生计,只是零零落落地看了些,不连贯。小说最初给我的印象是懵懂的,总觉得隔着一些推不开的雾。故事,年代,人物,真实的虚幻的交错重叠。却又处处有一种亲切感在吸引着想走近它。

芝镇是个酒镇。“芝镇狗四两酒,芝镇猫喝一瓢”,平时干活出力最多的驴子也会在节庆时被主人先倒上碗酒。动物们都是这样的海量和热衷,可想而知熏在酒香里的芝镇人与酒的故事会有多精彩。景芝如今依然是酒乡。老家不拘哪个村子都会有几个在酒厂上班的人。酒是景芝人说话做事少不了的引子,《芝镇说》把这个引子推上了巅峰。

芝镇是市井之地,非城非都。公冶家族是这块土地上许许多多市井乡民的浓缩。在瓜扯蔓连的人物关系和故事情节中,一些久违了的延续着的习俗,一些忘却了的寻找着的方言,都跳出了文字的范围,随着熟悉的乡音乡情流淌进了温热的血液里。

瓜扯蔓连出的,还有许多我原以为与我们这片土地隔了遥远距离的真实人物,如古代的辛弃疾,近代的秋瑾、向警予、蔡和森、蔡畅、王尽美、陈克、蒋经国等。芝镇醇厚的乡土上,演绎着一出庞大的家国情怀。

追剧与我这样生活节奏的人早已无缘,小说的连载也成了叫人又爱又恨的方式。如一锅冒着热气的美食,却只能偶尔叼一点匆匆吞下,不能大快朵颐,亦不能细细品尝。偏偏有乡友又时不时出来“兴风作浪”:逄春阶的小说有看头,越写越有味道了,值得读下去。

于是就更加地盼望着书的结集出版。

收到书是在夜间下工回来。今日正是安丘学校复课的第一天,也是我赖以为生的小店开始回归正常的第一天。赶紧地拆包拍照给逄老师发了收到信息,那股兴奋却难以消退。

逄老师是文人,文人的职责和志向有好多。他曾参与政府的提议报告,也时常奔赴一线做他的采访报道,同时还尽着文人最基本的职责:著书立说。一部《芝镇说》,给我们这个既无名山大川亦少名胜古迹的景芝镇立下了不可磨灭的一“说”。

近日父母打算回景芝临浯的老家住些时日。因为疫情封控的这段时日,他们似乎更加想念那个离开了十几年的小村子。我想我得赶在他们回去前把书送到父亲手里,让他带着在老家的大炕上读,那会更加有滋味吧。

作者腊月,本名苑汝花,文字见诸于《青海湖》《农村大众》《青岛日报》《潍坊日报》《潍坊晚报》《齐鲁文学》等报纸刊物,以及山东-中国诗歌在线等多个网络媒体,现居安丘市城区。